125 PTA文化セミナー

附属中学校の保護者の皆様、こんにちは。

PTA文化部長の松本加奈と申します。

さて、6月4・5日にPTA文化部主催にて、PTA文化セミナーを開催しました。

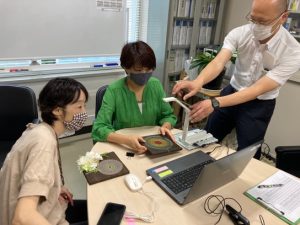

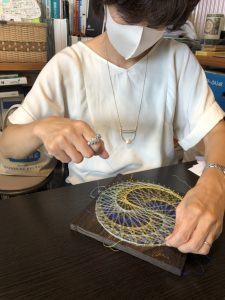

本年度は「カラーサンドアートを描く ~色で遊ぶ、砂で魅せる。世界にひとつのアート体験」というテーマを掲げ、講師に坂本圭子先生をお迎えしました。

皆様、カラーサンドアートを体験したことはありますか?

カラーサンドアートとは、色のついた砂をガラスの器に重ねて模様をつくるアートです。

正解不正解のない、100人いたら100通りのものができる、世界にひとつだけのアート作品を作るのです!!!

見本はありますが、見本の通りにしようと思ってもできない・・・(近いものはできるかもしれません)、そして見本からアレンジすることもできる、はたまた、まったく自由な発想で、自由な組み合わせ、重ね方をしても、全部が全部、大正解なのです。

講師の坂本先生に砂の落とし方のレクチャーを受けた後、思い思いに積んでいかれる様子、その色の組み合わせに衝撃を受けました。

皆様が選んだ色の組み合わせ、「お、その色いくの!」と内心思いながら見ておりました。

ところが、カラーサンドを積み重ねていくにつれ、「そんな積み方、重ね方がありなの!」「この色の組み合わせ、かわいい!」「差し色がポップ!」

附中生の保護者の発想力はすごいのです。子供たちに負けていません。いや、アートは勝ち負けではありませんが。

沢山の方に教えていらっしゃる坂本先生も「このような色の組み合わせ、積み方があるのね!発想がとてもすばらしいです。」とおっしゃっておられました。

6月4日にご参加いただきました、小林教頭先生、河合先生、小野田PTA会長もオリジナルのとても素敵な作品を作っていらっしゃいました。

6月5日にご参加いただきました松岡副校長先生の作品は、きれいな青に差し色の黄色、海辺のさわやかな香りが漂ってきそうですね。

参加された皆様、思い思いのカラーサンドアートを楽しんでいただけましたか?

少しでも良い時間を過ごしていただくことができましたら、文化部一同大変うれしく思います。

文化セミナーまで様々なご準備をして頂き、また当日すばらしいご指導を頂きました坂本圭子先生、文化セミナー開催にあたり、ご協力を頂きました先生方、日々お忙しい中でいろいろなお願いごとを快諾して頂きました佐野先生、セミナーに参加して頂きました皆様、ご協力頂きましたすべての皆様に感謝申し上げます。

素敵な作品、ぜひお部屋のどこかに飾ってくださいね。

ありがとうございました。

PTA文化部長 松本加奈

124 PTA活動を楽しみましょう!

こんにちは。

令和7年度PTA副会長を務めさせていただきます犬塚嘉奈子と申します。

一年間どうぞよろしくお願いいたします。

新年度が始まり3学年とも宿泊行事を終え、本格的に1学期の追究学習などに取り組んでいることと思います。

私たちPTAも総会を終え、今年度の活動を開始しています。

今年度は多くのPTA活動が1学期に予定されており、去る5月12日(月)には教育文化講演会が開催されました。

※講演会の内容は小野田PTA会長からの報告(5月19日付ブログ)をご覧ください。

6月には文化セミナー・スポーツ懇親会の開催が予定されており、各部評議員の皆さんが精力的に準備を進めてくださっています。

ご参加のお申し込みをいただいた皆さま、当日を楽しみにしていてください。

また、今回は残念ながらご参加いただけなかった皆さま、今後も清掃等の奉仕活動「附中ファンミーティング」なども予定しておりますので、そちらの方でお会いできますことを楽しみにしています。

PTA活動は、保護者同士や先生方との交流を深める機会になり、学校というコミュニティをより豊かなものにしてくれる活動だと思います。

子ども達だけでなく、私達保護者も一緒に附中生活を楽しみましょう。

どうぞよろしくお願いいたします。

令和7年度 PTA副会長 犬塚嘉奈子

…………

【体育部】

今年度、体育部長および3年学年代表を務めさせていただくことになりました、作田陽子です。

これまで一緒に活動してきた前部長の想いを引き継ぎながら、「附属中学校のことがもっと好きになった」と皆さんに感じていただけるような活動を目指し、微力ながら精一杯努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

体育部では、5月15日(木)に第2回目の部会を行いました。

そしていよいよ、6月14日(土)に開催されるスポーツ懇親会に向けて、本格的に準備が始まっています。部会当日は、本番と同じく90分間を歩いて、フォトロゲイニングのポイント確認を行いました。

参加される皆さまにとって楽しい一日となるよう、部員一同、心を込めて準備を進めております。

参加申し込みは締め切りましたが、もしまだ迷っている方がいらっしゃいましたら、5月中であれば、お気軽に体育部の部員までお声がけください。

スポーツ懇親会を通して、学校のことをより深く知ったり、参加される保護者の皆さまや先生方とのつながりを感じられるような機会になればと思っています。

一年間、どうぞよろしくお願いいたします。

令和7年度 PTA体育部長 作田陽子

……………

【文化部】

今年度、文化部長を務めさせていただきます、松本加奈です。精一杯努めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

文化部では、PTA会員の皆さま同士の親睦を深めることを目的に、楽しく参加できる企画を考えています。

今年度は「カラーサンドアート」の制作体験を6月4日(水)・5日(木)に開催予定です。

準備のため、5月21日に第2回文化部会を行い、楽しい企画に向けて、和やかな雰囲気で準備を進めました。色とりどりの砂を使って、世界に一つだけのアートを楽しみましょう!多くの皆さまのご参加をお待ちしています。

文化部一同、心をこめて準備を進めてまいります。

一年間、どうぞよろしくお願いいたします。

令和7年度PTA文化部長 松本加奈

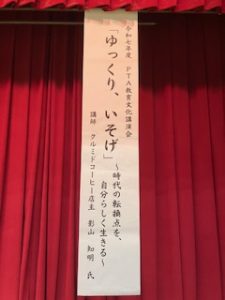

123 【教育文化講演会】影山知明さん「ゆっくりいそげ」 ―― “自分の時間”を生きるということ

令和7年度 PTA教育文化講演会にて、「クルミドコーヒー」店主・影山知明さんをお招きし、「ゆっくりいそげ」というテーマでご講演いただきました。穏やかな語り口ながら、影山さんの一貫した確かな考えが、中学1年生から3年生、そして保護者にまで、わかりやすい言葉でまっすぐに届けられる、そんなひとときとなりました。

【笑いと安心が生まれる場面】

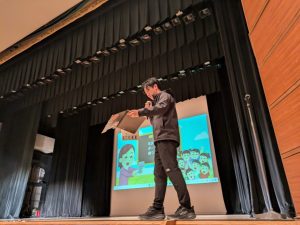

講演が始まってすぐ、「宿題やっていない人、いますか?」という影山さんの問いかけに、数人の生徒が正直に手を挙げると、会場には自然と笑い声が広がりました。影山さんは「そういうの、いいですね」と微笑み、場の空気がふっとやわらぎました。

その後、生徒から予想外のリクエスト――「ミッキーマウスの声マネをしてほしいです!」。影山さんは少し照れながらも「いつもはやらないんですけど……今日は特別」と、小さな声で披露。会場は笑いに包まれ、生徒、保護者、そして先生までもが一体となり、まるで大きなカフェのような温かな空間が広がっていきました。

【「ゆっくりと、いそげ」を行ったり来たりする】

「ゆっくりいそげ」という講演タイトルについて、影山さんは次のように語りました。

“いそぐ時期”と“ゆっくり進む時期”がある。それはどちらかに決めるものではなく、行ったり来たりすることでこそ、よい成長ができるのだと思います。

勝つためにやることもあれば、楽しむためにやることもある。どちらかに偏るのではなく、その間を揺れ動くことが自然な生き方なのだと語ります。目まぐるしく価値観が移ろい、常に結論を急かされるように感じていた私たちにとって、“ありのままでいい”“ゆっくりといそげがあるからこそ、揺らぎ、悩み、それが人を成長させる”という言葉は、悩むことを肯定してくれる、ある種の救いになったように感じられました。

【「自分の時間を生きる」ということ】

今回の講演で繰り返し語られていたのは、「自分の時間を生きる」という考え方でした。

影山さんはこう述べます。やらなければならないことの中にも、自分なりの意味を見出そうとする姿勢が大切。そして、それを自分で決められるかどうかが重要なんです。

将来の選択肢が広がっている現代においては、何を選ぶかよりも、「誰が選ぶのか」という主体性の方が、はるかに大切なのだというメッセージでした。

誰かに決めてもらうのではなく、自分で決める。それができるかどうかで、人生は大きく変わっていきます。

「いい大学」や「安定した職業」を目指す前に、自分の心が何を感じているのかに耳を傾けること――それが、進むべき道を選ぶ上での指針になるのだと、力強く伝わってきました。

【「それぞれの人が、それぞれの人らしい命を全うする」】

特に心に残ったのが、次の言葉でした。

“自分らしく”とは、自分にしかできない生き方をすること。それぞれの人が、それぞれの命を全うしていくことが、社会全体の豊かさにつながっていくのです。

誰かと同じである必要はない。それぞれが「自分だけの時間」「自分だけの人生」を生きることが、他者への尊重につながる。そして他者を尊重することは、同時に自分自身を大切にすることでもあるのだと、気づかされました。

【今後の夢は「独立国家をつくること」】

講演の終盤、子どもたちの鋭い質問を受けて、影山さんは今後の夢について語ってくださいました。それは「独立国家をつくること」。

もちろん、物理的な国家を建国するという話ではありません。自分たちの価値観やルールを持ち、自立して暮らしていけるような、小さな共同体をつくってみたい――という構想でした。

暮らしや仕事を自分たちで生み出し、経済や教育も含めてゆるやかに設計していく場所。そこには、“自分の時間を生きる人”たちが集まってくるのかもしれません。

人と人との関係性を暮らしのなかで丁寧に築いていくことで、たしかにそれは“国”と呼べる存在になるのかもしれない――会場の空気がふっと納得へと変わった瞬間でした。

その話を聞きながら、生徒たちのなかには「そういう夢の持ち方もあるのか」と、あらたな気づきを受け取った子もいるのではないでしょうか。

【おわりに】

「ゆっくりいそげ」

「自分の時間を生きる」

「それぞれの命を全うする」

「独立国家をつくる」

影山知明さんの言葉は、情報とスピードに翻弄されがちな現代において、ひとりひとりが“自分の命を生きる”ことの尊さを、やさしく、でも確かな言葉で伝えてくださいました。

この講演会で生まれた空気とメッセージが、参加した生徒や先生、保護者の心に、静かに、そして長く残っていくことを願っています。

PTA会長 小野田 整

122 令和7年度の新たなPTAが始まりました

令和7年度が始まり、早くも1か月が経ちました。

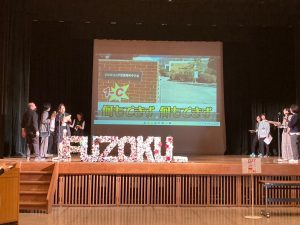

去る5月2日に、PTA総会が開催され、新体制での1年が幕を開けました。

一方生徒たちはというと、1年生はオリエンテーション合宿に向けての話し合いを深め、2年生は自然体験学習を通して、思考と実践を結びつける「シンカ」に取り組み、3年生は修学旅行を通じて、自らの「コウドウ × ヘンカク」を実践しています。

各学年がそれぞれにテーマを掲げ、主体的に学びを深めている姿に、頼もしさを感じます。

先生方もまた、「躍動」というテーマのもと、子どもたち一人ひとりの志を支え、豊かな人生と持続可能な社会の実現に向けて、日々教育の探究に取り組んでくださっています。

この附属中学校は、自治体立の学校とは異なり、地域や教育委員会との関わりが比較的少ない分、大学と連携し、各地から集まった優秀な先生方が研究と実践を両立させた教育に取り組まれているのが特長です。

PTAの活動もまた、地域との連携よりも、子どもたちや先生方の学校生活を直接支えることに重きを置いているといえます。

今年度も、文化部主催の「文化セミナー」、体育部主催の「スポーツ懇親会」、掃除等の奉仕活動「附中ファンミーティング」などを予定しております。これらの活動は、保護者同士や先生方との交流を深め、学校というコミュニティをより豊かなものにすることにもつながっています。

PTAと聞くと、「堅苦しい」「面倒」といった印象をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

しかし実際には、子どもたちの学校生活を支える“もう一つの大人のコミュニティ”ともいえる活動です。

親同士が顔見知りになり、先生方との距離が少し縮まることで、子どもたちにとっても家庭と学校の間の安心感がぐっと増すことでしょう。

PTA活動を通じて「ちょっとした顔見知り」が増え、「挨拶が交わせる関係」が広がれば、それだけでこの学園はさらに温かく、豊かな場所になると私は信じています。

「いままでPTA活動に興味がなかった」「参加に不安がある」という方も、ぜひ一度、気軽に足を運んでみてください。

普段は話す機会の少ない方と出会えたり、先生方の熱意に触れたりと、家に帰ったときの食卓の話題がひとつ増えるような、そんな機会になることを願っています。

今年度1年間、どうぞよろしくお願いいたします。

令和7年度 PTA会長 小野田 整

121 1年を終えて

3月5日に卒業式、13日に修了式が行われ、子どもたちはそれぞれに今年度の学校生活を終えました。

PTAの役員は5月の総会まで継続しますが、令和6年度のPTAの事業も無事に終えることができました。

これも保護者の皆様方のご理解とご協力があってのことと思っております。

本当にありがとうございました。

卒業式ではPTAを代表して、卒業生に話をする機会をいただきました。

その中で最も子どもたちに伝えたかったことの一節をこちらにも書かせていただきます。

これからも皆様とともに子どもたちや学校を支えていければと思っております。

そして、わたくしから、ここにお集まりの保護者の代表として、皆様と共通して言えると思うことは、「君たちへの感謝」です。

心も身体もここまで大きく成長する中で、良い時も悪い時も、いろいろなことがありましたが、成長を見守る喜びを初めて気付かせてくれました。

あなたがいなければ、経験出来なかったこと、感じることが出来なかったことがたくさんあります。

親としてだけでなく、私たちの人生を楽しく、豊かにしてくれている大切な存在です。

私たちはあなたたちをこれからもずっと応援し、一番のファンであり、どんな時でもあなたの味方で居続けます。

だからこそ、必要があればいつでも頼りにしてください。

そして、君たちからもらうたくさんの新しい刺激も楽しみにしています。

本当にありがとう。

令和6年度 PTA会長 柴田 健史

120 第43回岡崎市PTAコーラスフェスティバル

https://www.youtube.com/live/m_g7xd93rjY?si=aorZbNniPautXmdn

219 PTAスポーツ懇親会

暦のうえでは冬となりましたが、天候にも恵まれて少し暑いくらいの11月の土曜日。令和6年度PTAスポーツ懇親会を開催いたしました。校舎改修工事の影響で、今年度の会場は岡崎市の甲山会館です。

1.講演会

講演テーマ:「歩くはすごい!」1日1分の骨盤スクワットで美姿勢になるウォーキングメソッド

講師:みのわあい。先生(ウォーキングヘルスケアコーチ)

「シュッ、シュッ、シュッ」

みのわあい。先生の元気な掛け声から始まった講演会。太陽のように明るい先生の、楽しくて分かりやすいお話に会場は終始笑顔に包まれました。

また、実際に体を動かすことでの気づきもたくさんあり、気が付けば、あっという間の60分でした。

先生曰く、「骨盤スクワットはコスパ最強」講演会での内容を思い出し、1日1分、姿勢を意識しましょう。

2.ミニフォトロゲイニング

早いチームは、講演会が始まる前から熱心に作戦会議をしていたミニフォトロゲイニング。

従来のフォトロゲイニングのルールに加えて、今回は附中懇親フォトロゲ特別ルールを設けました。

スタート前にチェックポイントを選んで、ポイント写真のシールをスコアシートに貼ってから出発です。

川村先生の合図とともに、どのチームも慌ただしく会場を後にしました。

例年よりも短い40分の制限時間でしたが、ゴール後の記念撮影では笑顔が溢れていました。

3.懇親会

コロナ禍以降、中止されていた夜の懇親会。5年振りに復活しました。今回の親睦会のテーマは「昭和」。

テーマを意識した会場内およびテーブル回りの装飾は、体育部員さんの力作です。

校長先生のお言葉、PTA会長の乾杯の掛け声から始まった歓談タイム。受付で渡されたドリンク引換コインを持って、ビールサーバーへ直行される方、ソフトドリンクやお菓子を取りに行かれる方。それぞれの楽しみ方ができました。普段はなかなか交流する機会のない保護者同士、先生方との親睦を深めることができて、大変有意義な時間となりました。

次は、東海3県出身者には懐かしい天才クイズ。クイズの内容は附中にちなんだ問題ですが、どんどん上がる難易度に驚きつつ、会場の皆さんも、「イエース」「ノー」と元気に〇×帽を掲げました。

天才博士役を快くお引き受けいただきました、鈴木悠里先生。ありがとうございました。

3回参加者とミニフォトロゲイニングの表彰、いよいよクライマックス。

体育部員から選ばれた皆さんによる、「明日があるさ」の大合唱。この瞬間、会場は熱気に包まれました。

今回のスポーツ懇親会にご参加いただきました皆様、素敵なイベント進行と会場設営、装飾等、9月の暑い日にフォトロゲの下見でコースを歩いてくださった体育部員さん、川村先生、そして体育部小部会メンバー、関わっていただきましたすべての皆様へ、心からお礼を申し上げます。

令和6年度 体育部部長 大橋 久美子

118 第2回「附中ファンミーティング」

10月12日(土)14:00~、秋晴れの中、総勢約80名の方々にご参加いただき、無事開催することが出来ました。

今回のファンミーティングの目的は、親同士の横のつながりをつくること、親と先生とで協同作業することで互いの人間関係をつくり、よりよい学園をつくっていくこと。そして来月開催される体育大会で子どもたちに素晴らしいグランドコンディションで活動してもらえるよう、運動場に生い茂る大量の雑草を除去することでした。

当初の想定よりも気温が高く夏の気配が漂う炎天下での作業、また雑草の繁殖はすさまじく、抜くではなく根こそぎ掘り起こして整地していく土木作業となりました。

幾度となくくじけそうになりながらも、このきつい作業は我々にしか出来ないことと、使命感を掻き立てながら、皆で声を掛け合い、後半は音楽をかけ「負けないで」を歌いながら80分間の作業を続けました。最終的に皆で取った雑草の重さは約350kg。全員が疲労感を感じながらも、大量の雑草の詰まった袋を目前にして「子どもたちのために汗を流し、頑張ってよかった」と誰もが思い、充実感へと変わった瞬間でした。

今回も、事前にチーム分けをし、獲得した雑草の重さをゲーム形式で競い合いました。

優勝チームには「すやの栗きんとん」が贈呈され、余りは「じゃんけん大会」を行い、皆さんの笑顔がはじけます。最後は大いに盛り上がることができました。ご参加いただいた皆様には感謝しかございません。本当にありがとうございました。

また、附中ファンミーティングと名称変更をした効果で、心温まる出来事もございました。それは、このファンミーティングのためだけに、遥々京都から、附中卒業生である京都大学2年生の学生さんが参加してくださいました。実は第1回の時も別の附中卒業生の学生さんが参加してくれていました。私はその学生さんの想いをきいて、附中って本当に素晴らしい!附中をこよなく愛する、後輩想いの素晴らしい先輩がいるこの学校に、我が子たちが通えて本当によかったと、そう思える出来事でした。

これからも、「附中ファンミーティング」が、全ての附中ファンのよりよい活動の場、ふれあいの場となりますよう、皆様のお力添えをいただけますと幸いです。

令和6年度PTA副会長 牧原広和

117 全附連 PTA研修会

9/27(金)、9/28(土)に東京で開催されました「全国国立大学附属学校PTA連合会 PTA研修会 第15回全国大会」にPTA役員で参加してきました。

二日間の研修では幅広い分野での講演や説明が行われましたが、最も印象に残ったものは、哲学研究者の永井玲衣氏の「問いあう、ききあう、考えあう」の演題で、『哲学対話』についての講演でした。

『哲学』と聞くと何か難しい事と捉えてしまいますが、一つの『問い』について互いに意見を述べ、聞き合うことを通じて、互いを理解し合うことを学びました。対話と言いつつも重要なことは聞くことであるとの話があり、子どもや家族はもちろんのこと、仕事や社会生活の中でも聞くことの大切さをあらためて再認識する機会となりました。

また、省庁行政説明や他の附属学校の取り組みを聞く中で、国立大学附属学校園の意義や在り方を再確認し、PTAとして何が出来るのかを考えさせられるとともに、他の附属学校とのつながりを持つことの重要性も感じることとなりました。

今回の研修の様子は会員に向け10/17(木)から10/31(木)までYouTubeによる動画配信が行われます。

またあらためて学校から皆様に通知がありますが、是非ご覧いただき新たな気づきに繋がるきっかけとなれば幸いです。

令和6年度PTA会長 柴田 健史

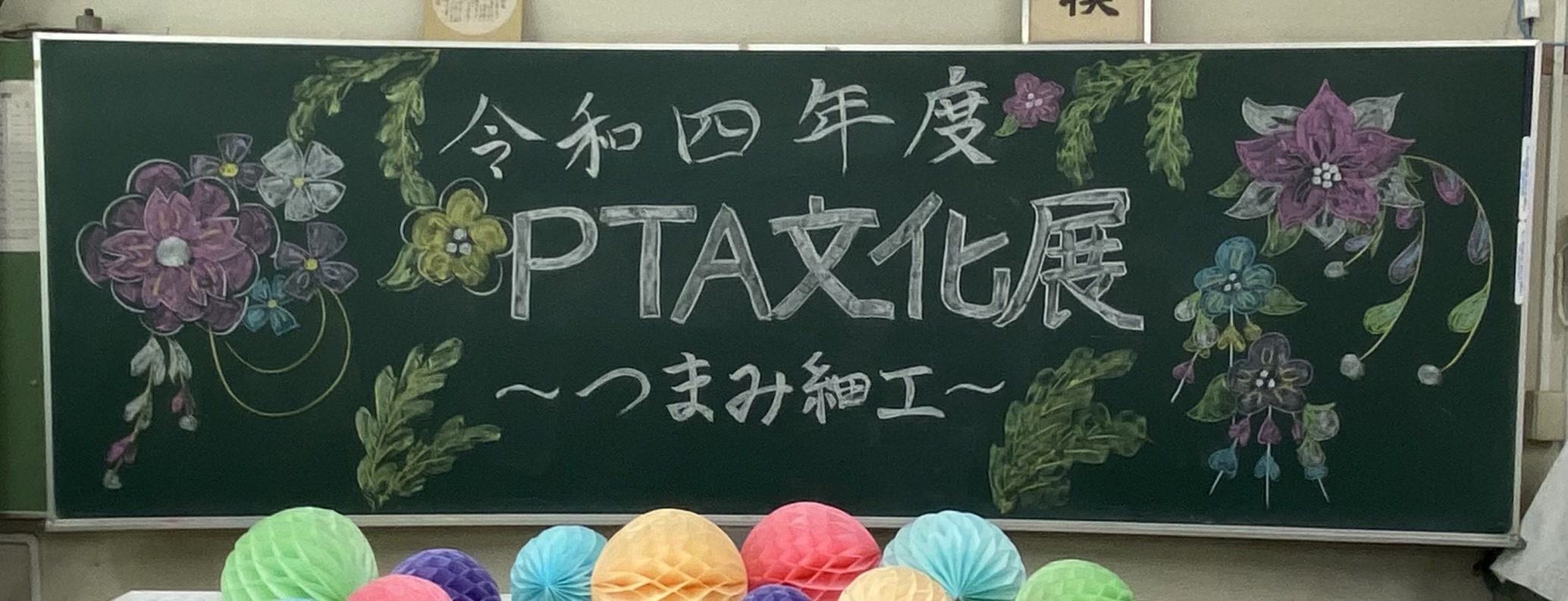

116 PTA文化展

9/25日(水)にPTA文化展を開催いたしました。

本年度は、文化セミナーで制作していただいたポーセラーツマグカップ68点を展示いたしました。

今年度の文化祭は市民会館での開催となったため、文化展も2階ロビーが会場となりました。

外から日の光が射し込む明るい空間で、皆さんの個性あふれる作品が会場を彩ってくれました。

大切な作品をご出展くださった皆さま、ありがとうございました。

また、当日会場に足を運んでくださった皆さま、会場設営にご協力いただいた文化部員の皆さん、お力添えをいただいた先生方…関わってくださったすべての皆さまに感謝申し上げます。

本当にありがとうございました。

今年度の文化部の活動はこれで終了となりますが、今後行われます各イベントにも奮って参加し、私たち保護者も附中を楽しめたらと思います。

令和6年度PTA文化部長 犬塚嘉奈子

115 2学期スタート

2学期スタート

皆様、こんにちは。

夏休みが終わり、2学期がスタートしました。

例年よりも長い夏休みで子どもたちは充実した時間を過ごせたと思いますが、保護者の皆様はいかがだったでしょうか。

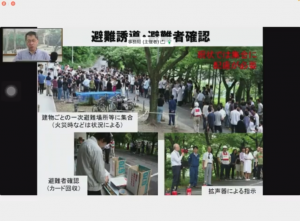

先日、全国国立大学附属学校連盟東海地区会・東海地区国立大学附属学校PTA連合会 研究協議会・実践活動協議会に多くの先生方とともに、PTA役員も参加してきました。

講演会に続くPTA部会では、防災について他の附属学校PTA役員とディスカッションを行い、災害時にPTAとして出来ることを議論しました。

附属中では、公共交通機関で通う生徒が多いこともあり、通学中で被災した場合の想定や、連絡が取れない場合どのようにするかなどを考えておく必要性を感じました。

南海トラフ地震臨時情報が初めて発表されたこともあり、あらためて災害に対する意識を高めるきっかけとなりましたので、皆様もぜひ親子で防災について話し合っていただければと思います。

さて、2学期は文化祭、体育大会と子どもたちが作り上げる大切な行事が行われます。

それぞれの立場で頑張っている子どもたちをたくましく思い、その成果を見られることを楽しみにしているところです。

またPTA活動では、体育大会前に第2回附中ファンミーティングの開催を予定しています。

さらに11月にはPTA体育部主催でスポーツ懇親会を開催いたします。

どちらの行事も保護者同士や先生とのつながり、学校をより知ってもらうきっかけになればと思っていますので、皆様の参加をお待ちしております。

PTA会長 柴田 健史

114 令和6年度第1回「附中ファンミーティング~われらの学園親子会~」

皆様、こんにちは。

昨年度まで「OYAZY’S会」として開催していた親父の会ですが、今年度より名称を新たに『附中ファンミーティング 〜われらの学園親子会〜』として開催することにいたしました。これは、今まで大好評だった「親父の会」を男親に限定せず、誰もが気軽に参加しやすくするためにネーミングを変更したものです。

この会は、附中をこよなく愛するファンが集まり、子どもたちのため、そして学園のために、楽しく貢献しようという趣旨で行われます。また、このご縁を通じて、親同士や親と先生がゆる〜くつながり、安心で楽しいわれらの学園をつくることを目指しています。

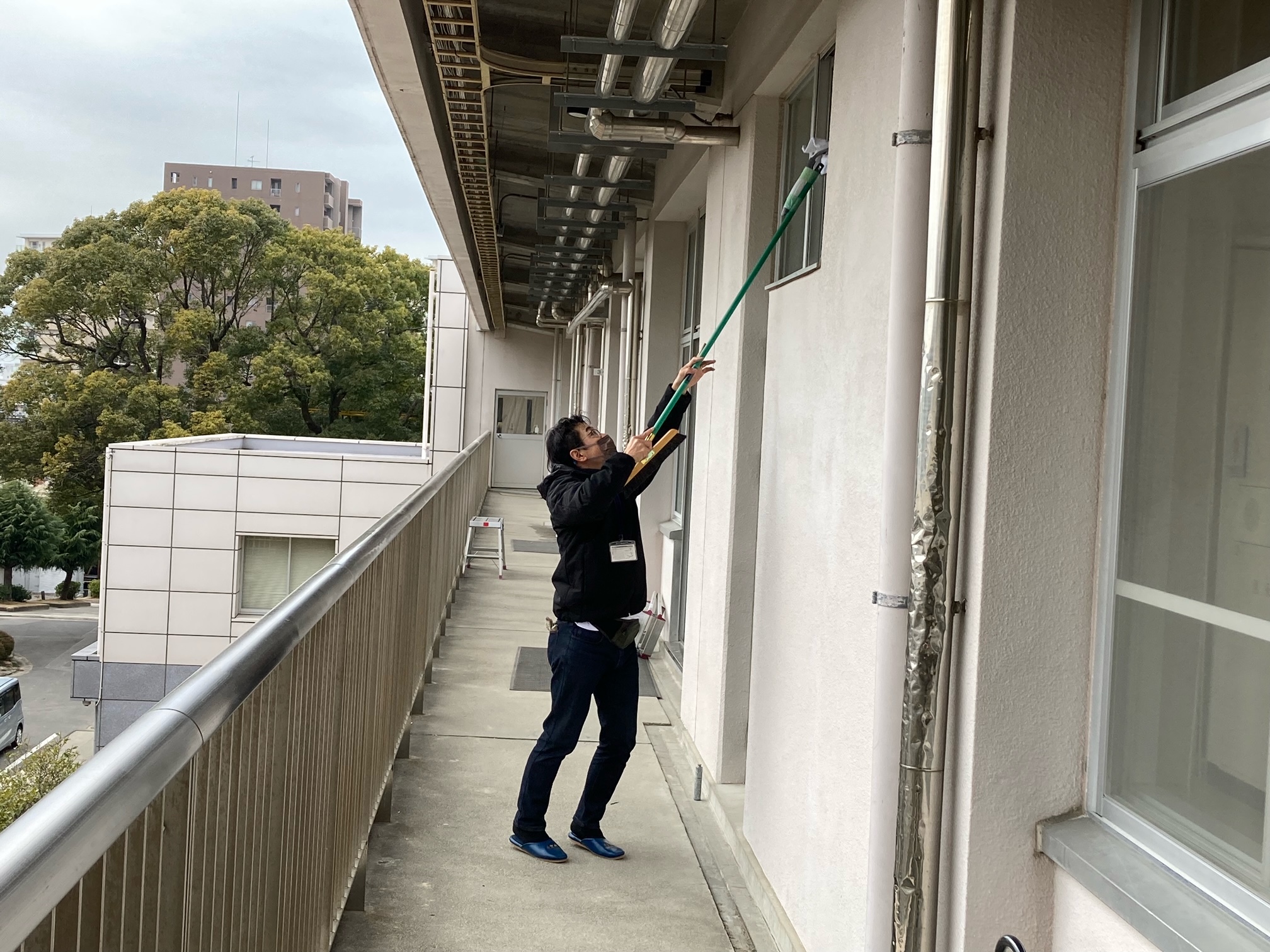

そして、そんなファンミーティングの第1回が、去る6月8日に開催されました。内容は、校舎改修工事に伴う生徒の引っ越し準備です。昨年を上回る45世帯、65名の方々にご参加いただき、各種作業に取り組みました。

作業内容は、椅子や机の運搬・廃棄、育朋館のシート貼り、倉庫整理など多岐にわたりました。軽作業かと思いきや、本格的な引っ越し作業で、子どもたちでは難しく、先生方が子どもを見ながら行うには時間がかかる作業でしたので、まさにファンミーティングに相応しい内容でした。参加者の皆さんにとっても予想外の作業量でしたが、おかげで連帯感が生まれました。

椅子を運ぶ際には自然とリレー体制ができ、声を掛け合いながらの作業はまさにワンチームでした。体育倉庫から最後の椅子を運び出したときには歓声が上がり、お祭りのような雰囲気でした。大変でしたが、楽しい時間でした。

また、育朋館にはすでに6クラス分の仮教室が設置され、家庭用エアコンも取り付けられていました。土足シートを貼りながら、附中生が普段とは違う環境で前向きに学校生活を送る姿を想像しました。このような制約も、この時期にしか体験できない貴重な経験だと前向きに捉え、この形でしか生まれないものを生み出してくれるだろうと期待が膨らみました。

少し予定時間を超えての作業となりましたが、参加者の皆さんは附中に深く関わり、お子さんたちに良い話を持ち帰ることができたと思います。参加者の皆さん、そして先生方、本当にお疲れ様でした。

最後に、附中ファンミーティングは今年度第2回も計画中です。この会は、親同士のつながりを深めるとともに、先生方とも連携し、皆でより良い安心な学園をつくることを目的としています。ぜひご都合に合わせてご参加いただき、子どもたちとともに附中を楽しみましょう。

令和6年度PTA副会長 小野田 整

113 附中文化セミナー開催!

保護者の皆さん、こんにちは。

6月4日(火)・6日(木)の2日間計4回にわたり令和6年度附中文化セミナーを開催いたしました。短い募集期間ではありましたが96名の皆さんにご参加いただくことができました。

1日目には手島副校長先生・小林教頭先生・柴田PTA会長が、2日目には貴宝先生がご参加くださり、皆さんと一緒に楽しく制作をしてくださいました。

今年度は『ポーセラーツで作るオリジナルマグカップ~お気に入りで彩る楽しい暮らし』と題し、講師に軍魁栄先生をお迎えしました。

ポーセラーツとは、磁器に転写紙と呼ばれるシールを貼り付けオリジナルの食器やインテリアを作ることができるハンドクラフトです。

10種類ほどの転写紙の中からお好きな柄を選び、自由にデザインしてマグカップに貼り付けていきます。中には数種類の転写紙を組み合わせてデザインされる方も!

皆さんそれぞれの工夫が見られて『世界にひとつだけ』のオリジナルマグカップが出来上がりました。

講師の先生からは『みなさんの発想に感動♡こんなアイデアあるんだ!とデザインすることの面白さを改めて実感させていただきました』とのお言葉をいただきました。

また、セミナー期間を通して先生方のご協力・部員さん達の連携に驚かれ、感謝のお気持ちを伝えてくださいました。

制作中は、皆さん転写紙選びやご自身の作業に没頭されつつも、参加者さん同士でお喋りされる様子、講師の先生方の丁寧で優しい雰囲気に自然と会話が弾みあちらこちらで談笑する様子が見られるなど和やかな空間だったことが印象的で、とても嬉しく思いました。

また、お帰りの際には講師の先生方に『楽しかったです!』と笑顔で直接感想を伝えられる方が多くいらっしゃったことも嬉しかったです。

今年度は、改修工事で会場の確保が難しい中、例年通りに開催できるようご配慮くださった先生方、また日々お忙しいにも関わらず準備の段階から様々なお願い事に快く対応してくださった今村先生、ご参加いただきました皆さん、ご協力いただいたすべての皆さんに心から感謝いたします。本当にありがとうございました。

お作りいただいた作品は、講師の先生が焼き上げてくださり、およそ1ヶ月後にお手元に戻って参ります。

作品との再会を楽しみにお待ちください。

令和6年度PTA文化部長 犬塚 嘉奈子

112 令和6年度PTAスタート!

5月2日に令和6年度総会が行われ、新役員や予算・事業計画などをご承認いただき、ようやくPTAも新年度がスタートいたしました。

この附属中学校はお住まいの市町や学区を越えて、附属中での生活に夢を持ち、望んで来られた子どもたちが集まっています。また保護者の皆様もそのお子様の想いを支えていこうとの考えをお持ちのことと思っております。

PTAはその子どもたちの想いを支え、保護者の皆様の想いを具現化するべく、活動していきたいと思っております。

また、この附属中は大学と連携して実践的な教育や先進的な取組みを行うことが一つの使命であり、独自性の高い実践を進められています。

そういった学校だからこそ、実践的な取組みを進める学校や先生方を支えていくことが重要であり、保護者としても必要あれば意見を述べて、学校や先生方とより深く連携していくことも附中PTAの大きな役割であると思っております。

まずはPTAが他人事だと思わず、一度活動に参加して、お子様が通う学校に来てみてください。

学校内を見ることや、保護者同士や先生方と交流することで、学校の状況やお子様の学校生活をより深く知ることができ、それがお子様との会話のきっかけにもなると思います。

今年は校舎改修があり、イレギュラーで少し不自由な1年になるとは思いますが、子どもたちはその逆境をプラスに考えて、様々な考えを巡らせています。

私たちも子どもたちに負けないよう、出来ることからですが、子どもたちのために活動していきたいと思っております。

校訓である「われらの学園」、これは子どもたちや先生方だけのものではありません。

私たち保護者にとっても「われらの学園」であります。

保護者の皆様にも、子どもたち先生方とともに「われらの学園」としての想いを持っていただき、子どもたちが充実した学校生活を送れるよう皆様で協力していきましょう。

一年間どうぞよろしくお願いいたします。

令和6年度 PTA会長 柴田 健史

111 「われらの学園」

乙川の河津桜も満開を迎え、足元の草花も徐々に鮮やかさを増すよき日に、第76回卒業式を迎えさせていただくことができました。

卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。

心から皆さんの卒業をお祝いし、これからの益々のご活躍を願っております。

保護者の皆様、お子様のご卒業おめでとうございます。

また、3年間にわたりPTA活動に対し深くご理解をいただき、本当にありがとうございました。

至らぬ点もあったかと思いますが、附中を見守る皆様の温かいお気持ちのおかげで、今日まで活動を行うことができました。

これからも『われらの学園』にお心を寄せていただけたら嬉しく思います。

卒業生の皆さんをはじめ、保護者の皆様の益々のご多幸とご健康をお祈りし、この場をお借りして皆様に厚く御礼申し上げます。

ありがとうございました。

在校生の皆さん、保護者の皆様、これからも大切な『われらの学園』で益々輝いてください。

令和5年度 PTA

会 長 山内 勇吾

副会長 近藤 健児

副会長 加藤亜紀子

体育部長・3年学年代表 髙橋貴志子

110 「第2回 OYAZY’s会」

冬日和の土曜日の朝、第2回おやじの会を開催いたしました。

総勢約40名の保護者のみなさんと先生方にご参集頂きました。

今回も多くのお母様にもご参加いただき、また生徒さんも参加してくださいました。

ご多用の中これだけ多くの方々にご協力いただけたことに感謝致しております。

今回は子供たちの生活の場である教室(窓、エアコン)の清掃を中心に行いました。

多くの保護者のみなさんは、階段の踊り場や教室内の掲示物などを見て、子供たちの附中生活を想像しながら清掃に取り組んでくださったと思います。

またご参加くださった保護者のみなさん同士や先生方とも子供たちの話ができたのではないでしょうか。

皆さん埃まみれになりながらも窓は曇り一つない素晴らしい磨き上げ具合に、エアコンは埃ひとつない綺麗なフィルターに仕上げてくださり、子供達への思いの込もった作業をして頂けました。

今年度のおやじの会は今回が最終回です。

いつもご参加してくださっている3年生の保護者のW様にお一言コメントを閉会時にお話しして頂きました。

実は参加し始めたきっかけは「お子さんからの参加要望だった」というエピソードをお伺いし、とても感動をいたしました。

急なお願いにも関わらず皆さんの前でお話ししてくださることをご快諾いただきましたW様本当にありがとうございました。

最後になりますが、本日ご参加くださった多くの保護者のみなさん、先生方に心から感謝申し上げます。

また9月に開催した第1回おやじの会(グランドの石拾い&草刈り大会)にご参加くださった保護者のみなさんにも改めて感謝申し上げます。

おやじの会の活動を通じ私たちの大切な子供たちが生活する学校に一人でも多くの保護者のみなさんに触れて頂き、関わっていただける機会になっていれば幸いであります。

附属岡崎中学校に関わるすべての方が「われらの学園」として末永く関わっていただけることを強く願っております。

今年度おやじの会に関しまして、至らぬ点も多々あったかと思いますが、保護者のみなさんのご理解とご協力、先生方のご支援のおかげで無事遂行することができました。

本当にありがとうございました。

来年度もおやじの会の活動は計画されることと思います。

是非お一人でも多くの保護者のみなさんのご参加をお待ちいたしております。

附属岡崎中学校

令和5年度 副会長 近藤健児

109 「附中懇親フォトロゲイニング」

みなさま こんにちは。

11/18 (土) 附中懇親フォトロゲイニングを開催しました。

総勢115名。

たくさんの保護者のみなさんと先生方がご参加くださいました。

当日、欠席になってしまった方、参加できなかった方なども含めまして、たくさんのみなんさんに、ご賛同、ご参加いただけましたこと、心よりお礼申しあげます。

今年は11月開催となり、肌寒さを感じつつも、フォトロゲイニング日和となったと思います。

フォトロゲイニングとは、チェックポイントと同じ写真をとってポイントを競うスポーツです。

附中懇親フォトロゲイニングは、楽しい写真を撮って親睦を深めるスポーツ懇親会です。

今年は、60カ所のチェックポイントを設定しました。

優勝めざして、ポイントをとる?

行ってみたいポイントへいってみる?

親睦重視でゆる~りと岡崎の街めぐり?

クラス別保護者に先生が加わったチームごと、自由に作戦をたてて。

やる気持ちか?みなさん早々の出発でした。

本部に送られてくる写真はどれも、全力で楽しんでる最高の笑顔のものばかりでした。

気持ちよく楽しく歩いて、走って、ゴールした後は、コロナに阻まれていた懇親会への一歩として、プチ懇親会を用意しました。

スパークリングりんごジュースでカンパイ!

先生のこと身近に感じられるクイズや、先生方の整理体操?なる企画もしていただいて、子ども達がどんな先生と過ごし、どんな雰囲気の附中を満喫しているのか。

子どもの情報交換に驚いたり、笑ったり、うれしくなったり。したことと思います。

ぜひお子さまとも、お話ししてみてもらえたら、それがいちばんうれしいです。

附中らしさ。そのもの。と思えるような一日になったのではないでしょうか。

たくさんのみなさんから、

楽しかった!来年も参加するね。

本当に何よりのご褒美をいただきました。

ぜひ、来年もたくさんのみなさんの笑顔あふれるスポーツ懇親会ができることを心から願っています。

来年もよろしくお願いいたします。

こんな素敵な機会を許可して下さる、附属中学校は最高です。

多大なるご尽力を惜しみなくして下さった、貴宝先生、加藤副会長、体育部員のみなさん、おつかれさまでした。

ありがとうございました。

PTA体育部長 髙橋 貴志子

108 「Pネット講座」開催!

本年度の「Pネット講座」は、

1 高齢化社会に対して自分たちにできること

2 スマホ、ゲームヘビーユーザー必見!目を大切にする 講座

3 蜂の子を食べる文化について知ろう

4 笑顔いっぱい‼︎アイシングクッキー

5 新聞を利用した講座

6 煎茶のお手前、お菓子のいただき方

7 歌おう、Jポップ!

8 BLS、AED体験

9 煎茶のお茶会の作法

10 生物の実験・観察

11 体操教室

12 ネイルセラピー

13 超初心者のための伝える、楽しむ、写真講座

14 押し花講座

15 生成AIを体験しよう

16 めちゃモテ!DJ講座

17 ギター沼の世界へようこそ

18 附中二郎を食す

の18講座が開催されました。

普段の教科とはかけ離れた、先生方の講座もありました。

ズラリと並んだ、学校では学ぶことのできないような講座は見ているだけでワクワクします。

この幅広いジャンルの中から、それぞれ興味のある講座を選択します。

希望通りの講座、そうでなかった子どもたちもいたかと思いますが、普段触れることの無い世界を仲間とともに垣間見れたことが、とても良い経験になったと思います。

講師の方々は、90分という限られた時間内で、五感をフル活用し、子どもたちに楽しくわかりやすく丁寧に伝えてくださっていました。

ぜひお子さんに、どんな講座だったのか聞いてみてください。

私たちの世界も一緒に広がることと思います。

※全てのお写真を掲載できず申し訳ありません

講師のみなさま、ありがとうございました。

そして、ぜひ今後もよろしくお願いいたします。

PTA副会長 加藤亜紀子

107 「PTA文化展」

11/2にPTA文化展を開催しました。

本年度は、文化セミナーで作成したリボンアートフラワーと、附属特別支援学校PTAサークルで作成したアクセサリーを展示させていただきました。

リボンアートフラワーは60点、アクセサリーは15点と大変多くの作品を出展していただきました。

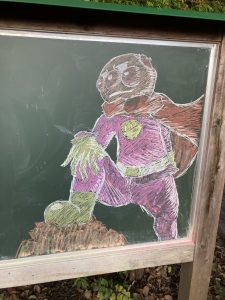

また、美術部員さんが黒板に素敵な絵を描いてくれました。

展示室に彩りを加えていただきありがとうございます。

作品を出展いただいた皆さん、会場設営に協力いただいた部員さん、サポートしていただいた先生方、とても多くの方に支えられ文化展が存在していると改めて感じました。

本当にありがとうございます。

今年度の文化部の活動はこれで終了しますが、PTA活動はまだまだ続きます。

今後の各イベントにもぜひご参加いただき、附中を楽しんでいただけたらと思います。

引き続きよろしくお願い致します。

令和5年度PTA文化部長 平手 恵子

106 「体育大会」

PTA役員の北川と申します。

9月16日(土)に、体育大会が開催されました。

天気は快晴、を通り越して9月中旬の気候とは思えない猛暑日でした。(最高気温34度)

この暑さをものともせず、体育大会を全力でやり切った附中生たちの姿を見て、今年も大きな感動をもらいました。

附属岡崎中学校の体育大会は、生徒たち中心で競技・制作物・グループ応援などの内容を決めて、自主的に準備、運営をすることが伝統であり特色の一つでもあります。

学年を超えた仲間たちと協力しながら、自分たちで作り上げた体育大会を見事に終えた子どもたちは、充実感や達成感のある凛々しい顔をしていました。

大会を迎えるまで子どもたちをずっと見守り続け、大会当日は朝早くから夕方まで応援をしてくださった保護者の皆さま、本当にお疲れ様でした。

そして、体育大会を最後まで支えてくださった先生方、関係者の皆様、本当にありがとうございました。

こういった素晴らしい行事をこれからも続けていけるように、引き続き保護者の皆様のご支援とご協力をいただけましたら幸いに存じます。

105 「第1回 OYAZY’s会」

皆様こんにちは。

令和5年度PTAで会計を務めさせていただく小野田です。

日頃はPTA活動にご理解とご協力をいただきましてありがとうございます。

さて、9月2日、9月最初の土曜日。

晴天には恵まれましたがその分しっかりと暑い日。

令和5年度第1回のOYAZY’s会が開催されました。

今回は、体育大会を控えて運動場の草取りです。

子ども達が日頃の成果を気持ちよく思いきり出せるように、集まっていただいた皆さんで雑草を一掃です。

また、せっかくなら楽しく草取りをしようということでくじ引きで9チームに別れ、チームごとでの抜いた雑草の重さで競いました。

参加したのはお父さんを中心にお母さんやお子さん、そして校長先生始め先生方。

みなさん暑さに気をつけて、水やタブレットで補給しながら楽しく草取りに励みました。

スコップで草を根こそぎ掘り起こす方、そこから草を選り分ける方、気づくと連携が取れている姿が印象的でした。

そして雑草の取りにくさ具合から先日のバスケットボール日本代表の勝利、そして子供達の日々の暮らしなど、たわいもないことを話しながら気づくとあっという間の1時間でした。

雑草が集まったら、ドキドキの計測タイムです。

大きな体重計に役員が集めた草を持って乗り、皆その数字を注視しています。

そして優勝は16.15kgもの草を集めた2-Aチーム!

(くじ引きで決めたチームなのでクラスではありません。)

そのほかのチームもそれぞれ頑張り、とれた雑草はなんと合計で91.35Kg!

当日参加された、オヤジを中心とした皆様そして先生方、お疲れ様でした。

あとは、体育大会で魂を燃やす子ども達を応援するのみ!

自分は今までPTA活動にはそこまで積極的に参加するタイプではなかったのですが、ご縁があって役員をやらさせていただき、この活動を通して日頃子供が学校生活を送っている環境が良くなったり、親同士や先生との交流の機会が生まれるのはもちろんのこと、親自身が学校環境を知ることで、子どもとの会話が増え、親としての生活も豊かになるなぁと感じました。

今年度のOYAZY’s会は第2回も計画中です。

ぜひ、ご都合に合わせてご参加ください。

子どもだけでなく親も附中を楽しみましょう!

令和5年度PTA会計 小野田 整

104 「第1回 OYAZY’s会 開催のご案内」

みなさん、こんにちは。

いつもPTA活動にご理解をいただきありがとうございます。

保護者のみなさんと学校をつなぐお手伝いをさせて頂いています、副会長の近藤です。

さて少し先のお話になりますが、9月2日(土)の朝9時より、『第1回 OYAZY’s会』を開催いたします。

(先日お子様を通じてご案内を配布させていただきました。またマメールでの配信も行っております)

OYAZY’s会とは、「学校とゆるく関わりたい」、「学校のために何かをしたい」、「スポ懇、文化セミナーに参加できない」という保護者のみなさまが学校に関わる機会を設けるための会です。

お父様を中心にご参加を頂いてきておりますが、お母様及び在校生とその兄弟姉妹の参加も歓迎いたします。ふるってご参加ください。

第1回目は体育大会前のグランド整備および草取りを主に行ってまいりたいと思います。暑い時期ですので開催時間帯を『朝の時間帯9:00~10:30』として行います。

どうかご協力の程お願いいたします。

ご協力、ご参加いただけます方は下記サイトおよびQRコードよりアクセスいただき参加登録をよろしくお願いします。

申込期限 令和5年8月24日(木)23:59まで

申し込み→ https://forms.gle/JsPPhiXCtvUvk6zX7

103 「令和5年度PTA文化セミナー」

保護者の皆様こんにちは

PTA文化部長の、平手恵子です。

6月2日(金)と6日(火)の2日にわたり、文化セミナーが行われました。

1日目は手島副校長先生、山内PTA会長、2日目は村上教頭先生にご参加頂き、皆さんと共に楽しく素敵な作品を作って頂きました。

本年度は、『リボンでつくるアートフラワー〜生活に花を、人生に華を〜』をテーマに、長坂裕見子先生を講師に迎え開催しました。

一本のリボンからバラを生み出し、それに葉や飾りを加えながらアレンジしていきます。

そして最後は撮影スポットで写真を撮って完成です。

完成した作品は、花の大きさやアレンジ方法など様々な個性があり、皆さんの発想力に驚かされるばかりでした。

「リボンからボンドと歯ブラシでどう花を作るの?と思ったけど良く分かった!」

「リボンのしわが良い感じになるのね。」

「癒しの時間になりました。」

などうれしい感想を多数頂けました。

また、初めて取り組む方が多い中、講師の長坂先生もホワイトボードや手元を写すモニターを使いながら、丁寧に分かりやすく教えて頂きました。

とても楽しく作品を仕上げる事ができたと思います。

今年度は新型コロナも5類に移行し、大変多くの方に参加して頂く事ができました。

これも過去3年間、試行錯誤をしながらセミナーを継続開催して下さった歴代文化部長さんのおかげだと思います。

また、松井先生はお忙しい中にもかかわらず、準備の段階から様々な依頼にも快く迅速に対応して下さいました。ご協力頂いた皆様に感謝いたします。

本セミナーが、皆さまにとって癒しの時間となりましたなら幸いです。

生活に花をそえ、人生が彩り華やかなものになりますように。

102 「PTAコーラスクラブ 初回顔合わせ会」

皆さんこんにちは。

本年度PTAコーラスクラブ代表の浦邉です。

去る5/22、初回顔合わせ会が附中音楽室にて行われ、本年度のコーラスクラブが始動いたしました。

まだ知り合いの少ないお母様が不安にならないように、温かい雰囲気を心掛けて、準備をいたしました。

何より指導の柴田さんが素敵で、皆さんファンになられたのではないでしょうか。

一年生保護者はもちろん、二年三年の保護者の方々にも新たに12名、入部を希望していただきました。

皆さんが笑顔で帰っていかれた姿が印象的な初日でした。

私たちは、歌い継がれている名曲を一年間かけて歌います。

名曲は歌い込むほど見えてくる景色があります。

思春期、中学生の子供たちは急に何かに憑かれたように変化して、そっぽを向いてしまう時があります。

子供が帰宅した時、習い事の送迎の時、食事を作る時、親が一年間ずっと同じメッセージの曲を歌い続けることは、そんな子供達の重たいリュックにお守りのキーホルダーをつけるようなことだと感じています。

今年も二曲歌います。

一曲目は嵐の『カイト』

TOKYO2020オリンピックのNHKテーマソングとして、米津玄師さんが作詞作曲されました。

支えてくれた人、支えたい人の顔を思い浮かべながら歌い、夢に向かって歩む子供達に思いを届けられたらと思って選曲しました。

二曲目は、童謡『にじ』(庭のシャベルが)

雨の気分から最後には晴々とした気持ち(きっと明日はいい天気)になる名曲です。

大人も子供も日々色々な事があります。

そんな日常生活の中で、こんな気持ちになれるんだよという情景を歌えたらと思っています。

ピアノ伴奏の大人っぽいアレンジもお楽しみ下さい。

昨年の活動にも反響をいただいております。

伴奏の安田さんは昨年文化祭に感動されてのご参加です。

フルタイム勤務の保護者、平日の練習参加が毎回は難しい方からも参加したいとの要望をいただいております。

次回6/5にも新たに3名の方が見学されます。

特にテノールで参加される方を熱望しておりますが、まだまだ他パートでも歓迎しています。

文化祭、憧れの育朋館でお子さんへメッセージを伝えてみませんか?

お世話係の池江、齋藤、内山ともに、サポートさせていただきます。

お近くの部員まで、お問い合わせください。

101 「かっこよかったよ!」

皆さんこんにちは。

令和5年度、PTA副会長を務めさせていただきます加藤亜紀子です。

1年間どうぞよろしくお願いいたします。

さて、頑張る附中生の総体結果を、皆さんもご覧になりましたか?

私は今回、ベスト4へと勝ち進んだサッカー部の応援へ行かせていただきました。

この日は朝から少し肌寒かったのですが、両チームとも、たくさんの温かい応援に包まれキックオフ。

前回王者に果敢に挑みました。

午後からは、冷たい風と雨が降りしきる中での試合となりました。

どんどん体力を奪われていく様子の子どもたちは、接触して足を引きずりながらも、懸命に声を出し、前を向こうと必死に戦っていました。

心が折れそうになる様な状況の中、それでも諦めずに戦い切った姿に、心を揺さぶられたのは私だけではないでしょう。

ピッチで戦う選手、ベンチでサポートする選手、体調管理、送迎のサポートをした保護者のみなさん、友の勇姿を応援する仲間、たくさんの人たちの思いが詰まった、とても良い試合を見せていただきました。

真剣に全力で取り組む姿は人の心を打つのだと、改めて実感した一日となりました。

きっと、他の部活動の試合でも子どもたちの勇姿が見られたことと思います。

みなさん

お疲れ様でした!

100 「皆さまよろしくお願いします」

今年度 体育部長・3年学年代表を務めてさせていただくことになりました。髙橋貴志子です。

ぜひ変化を楽しみながら、附属中学校をより大好きになったね。とみなさんにも思っていただけるような活動になるよう、微力を尽くしたいと思っています。

よろしくお願いいたします。

4/20㈭ 令和5年度PTA・育朋会

役員会、評議員会が開催されました。

コロナ対策も日々緩やかになって変化していく中、ほぼマスク着用ではありますが、一堂に会してのピリッとした雰囲気の中で、新年度のスタートをきりました。

コロナ禍により、たくさんの変化をせざるを得なかった、この数年。できないことばかり。でしたが、だからこそ気がつくこともたくさんあったと思います。

ようやく、たくさんの制限が解除されていきます。

元の生活に戻る!というよりは、自由にやりたいことをすることができる!と考え、新しい生活ができたらよいと思っております。

節度はわきまえる必要はいつ何時もあるのですが。。

楽しんだもの勝ち!!と、自由な発想と行動で1年を満喫してほしい。と願っています。

難しい一年を過ごし、最大のご尽力をしてくださいました、昨年度の役員のみなさま。お疲れさまでした。ありがとうございました。

4/24早朝、3年生は修学旅行へ出発していきました。3泊4日です。開催できる喜びとご尽力いただいた先生方に、親子共々感激です。

1年間、よろしくお願いいたします。

体育部長 髙橋貴志子

ーーーーーー

令和5年度文化部長を務めさせて頂きます、平手恵子と申します。

4月20日、初の顔合わせとなる第1回文化部会が行われました。

今回は自己紹介と今後のスケジュールについてお知らせさせて頂きました。

文化部の主な活動は、PTA文化セミナーとPTA文化展になります。

本年度も皆様にとって、楽しい作品作りの場、保護者同士の交流の場となるよう、部員一同準備を進めてまいります。

多くの方にご参加いただければ幸いです。

どうぞよろしくお願い致します。

文化部長 平手恵子

99 「2023年度の附中のメンバー集結!」

4月10日 晴天の下、入学式が執り行われました。

大きめの制服に身を包み込み、少し緊張した面持ち。

「ようこそ附中へ」という思いとともに歓迎するつもりが、逆に、新入生の皆さんの姿に大きな可能性を感じ、力をいただきました。

また、上級生の頼もしさと附中らしさを感じる式でもありました。

代表の歓迎の言葉はもちろん、学園歌披露であったり、入退場の際の生演奏であったり、附中らしさがあると思いませんか。

改めて、素敵な学校だと思いました。

新入生のみなさん、入学式から1週間が経ちましたが、附中生活はいかがですか?

とにかく考えることを求められる授業に、不安や戸惑いも感じ始めている頃かもしれませんね。

2年生の皆さんは、クラス替えを経て新たな仲間との再スタートですね。

3年生はいよいよ最終学年。

皆さんの個性、カラーが2023年度の附中らしさに大きな影響を与えることでしょう。

さあ、2023年度の附中のメンバーが揃いました。

附中生の皆さん、思いきり附中生活を楽しんで下さい。

そして、どんな時でも周りに目を向けることは忘れないでください。

楽しさを分かち合える仲間がいます。

うまく行かず、時に悩むこともあるかもしれません。

ヒントをくれる仲間、助けてくれる仲間がいます。

ヒントを参考にし、助け合いながら、自分の意見、自分らしさ、クラスらしさ、学年らしさ、皆さんの時代の附中らしさをぜひ作り上げてください。

2023年度附中生のみなさんを応援しています。

PTA会長 舩山 哲

98 ~ 「正解」探し ~

厳かな式の中で、卒業生が歌ったのがRADWIMPSの「正解」でした。

(歌詞抜粋)

あぁ 答えがある問いばかりを 教わってきたよ だけど明日からは

僕だけの正解をいざ 探しにゆくんだ また逢う日まで

次の空欄に当てはまる言葉を

書き入れなさい ここでの最後の問い

「君のいない 明日からの日々を

僕は/私は きっと □□□□□□□□□□□□□□□□□□」

制限時間は あなたのこれからの人生

解答用紙は あなたのこれからの人生

答え合わせの 時に私はもういない

だから 採点基準は あなたのこれからの人生

「よーい、はじめ」

卒業生は、この歌とともに新たなスタートを切りました。

これからも、支えてくれるであろう仲間の声に耳を傾け、また、培った附中での経験を生かしながら、時に大胆に、時に軌道修正しながら、それぞれの正解に近づいてほしいと思います。

保護者である私たちも、正解探しの手助けができれば。

しかし、人生は僕のこと。私のこと。自ら選び、判断しなければいけません。

附中で学び、大きく成長した今、手助けはこれまでよりは少し控えめでも良いのかもしれません。

式に同席された在校生の皆さんも、卒業生の「正解」から何か感じるものがあったのではないでしょうか。

ぜひ、その感じたことを大切に、残りの附中生活を過ごしてほしいと思います。

皆さんの正解探しもすでに始まっているのかもしれません。

保護者の皆さま。

役員一同、こどもたちのためというのはもちろんですが、皆さまにとっての中学校生活が少しでも充実したものになるよう、模索しながら取り組んでまいりました。

この1年の思い出のひとつに、附中、PTAに関係したものがあればうれしい限りです。

今日までご協力をいただきましたことに感謝致します。

評議員を務めていただいた皆さま、コーラス部に参加していただいた皆さま、PTA行事に参加していただいた皆さま、リレーマラソン・駅伝に参加していただいた皆さま、同じ時間を過ごした附中生のすべての保護者の皆さま、本当にありがとうございました。

最後になりますが、校長先生をはじめ先生方。そして職員の皆さま。

こどもたちを叱咤激励し、また、支えていただき本当にありがとうございました。

そして、お忙しい中、PTA活動にもご尽力いただきありがとうございました。

皆さまの愛情とご尽力には、感謝と尊敬しかありません。

令和5年3月31日

令和4年度 愛知教育大学附属岡崎中学校PTA(卒業生保護者)

会長 舩山 哲

副会長 髙原 浩之

副会長 芝原 明恵

書記 鈴木 友則

体育部長兼3年学年代表 丹羽 由紀子

私たちの正解探しもまだまだこれから…

97 出会い

時々こんなことを考えています。人との出会いが自身の人生を豊かにする。しかもその出会いは特にこちらの準備が出来てない状態で突然やって来る。出会いによって人生のターニングポイントになることは滅多にありませんが、ただ一緒に笑って話しているだけで後からあの時間はよかったなと振り返ることはありませんか。そんな時間が次ももう少し頑張ってみようかなという原動力になるのです。

さて、先日、私は、学校のコーラス部の最後の活動に参加しました。その日は合唱曲への想いを共有し、またコーラス部長及びスタッフへの労いの言葉などで胸が熱くなりました。それからサプライズで指揮者の千晶先生がヴァイオリンのミニコンサートを開いてくれました。美しい音色が音楽室に響き渡り、コーラス部員は皆感動に包まれました。そして、レクリエーションでは、とりとめのない会話や笑い声を通じて、心地よい時間を過ごすことができました。

「本当に大切なものは目に見えない」という言葉が、サン=テグジュペリの『星の王子さま』の一節であります。私たちの人生にとって目に見えるものよりも大切なものは大した目的がなくてもいいかもしれません。ですから、あまりあれこれ考えず気軽に参加してみることが大切だと感じます。そうすることで、私たちは未知の世界に踏み出し、新しい出会いや経験を得ることができるからです。

今日、卒業する生徒たちは、来月からは新しい高校生活がスタートします。そして、次の新しい出会いが待っています。新しい環境で新たな仲間をつくり、または新たな分野に挑戦してみるのもいいかもしれません。別れや出会いを通じて、私たちは少しずつ成長していきます。ときには辛いことや苦しいこともあるでしょう。しかし、皆さんには、新しい出会いに向けて少しの勇気があれば、人生がより豊かになることを思い出していただきたいと思います。

PTA書記 鈴木友則

96 令和4年度 第3回OYAZY’s会「残す」

2月18日(土)

令和4年度OYAZY‘s会最終回が開催されました。

今回のミッションは、普段こどもたちにはなかなかできないであろう、教室のエアコンのフィルター清掃と高い位置の窓ふき。

まさにPTA版「附中ピカピカプロジェクト」です。

ご家庭からお持ちいただいた脚立やハンディクリーナーを用いて行われたエアコンのフィルター清掃では、途中、刷毛やブラシを用いることが効果的であることの発見もありましたが、校長先生はじめみなさん、ほこりまみれになっての作業となりました。

いつもは煩わしさも感じるマスクですが、この時ばかりは大助かりでした。

フィルターが目詰まりしているエアコンでは、冷暖房の効率が低下し、電気の使用量が増えるとのこと。

電気料金が高騰している昨今、清掃したことで節電、電気代の低減にもつながれば良いのですが。

教室北側の窓ふきでは、手の届かない範囲が気になり、工夫して道具を自作する姿も見られました。

附中生同様に、保護者のみなさまが工夫し、協力する姿が印象的でした。

後半は育朋館での紙ヒコーキ飛ばし。

晴天のもと運動場でヒコーキを飛ばしたかったのですが、天候もいまいちで育朋館内での開催となりました。

折り紙でヒコーキを折る姿、試験飛行をする姿はこちらも真剣そのもの。

ルールはシンプルに一番遠くまで飛ばした人が勝ち。

果たして優勝は誰の手に?

結果に興味のある方は、PTA役員もしくは当日の参加者までお尋ねください。

ちなみに、気になる記録ですが、舞台からちょうど育朋館の中央を超える辺りまで飛びました。

令和4年度のOYAZY‘s会は、「学校のために何かをしたい」という方はもちろん、学校を見る機会が減っているコロナ禍において、「学校とゆるく関わりたい」、「スポ懇、文化セミナーに参加できない」といった皆様の受け皿にもなるべく、テーマをもって、その時に相応しい作業と交流を目的としたゲームを組み合わせた企画をしてまいりました。

名前も「OYAZY’s会(※読み方は未だ統一できておらず。)」とすることで、父親に限定しない活動の浸透を図りました。

「見つける」と題して行った第1回 。

学校周辺での清掃作業を通して、通学路等周辺の様子を知ってもらうだけではなく、チームで学校探索をすることで、自分たちで改善できる課題(補修すべき箇所等)を見つけていただきました。

第2回「整える」では、第1回で見つけた課題の解決を図るべく、美術館前渡り廊下のペンキ塗りをしていただきました。また、体育大会を直前に控えてのグラウンド整備は恒例となり、今年も立派なグラウンドに仕上げられました(長縄跳びで確認!?)。

そして迎えた今回。テーマは「残す」。

エアコンのフィルター清掃と窓ふきを行ったことで、子どもたちに「明るい陽射し」と「きれいな空気」が残せたのではないかなと思います。紙ヒコーキ飛ばしでは、笑顔とともに作業以上に真剣な眼差しも見られました。

毎回、多くの皆様にご参加いただき、本当にありがとうございます。

そして、皆様の附中生活の思い出のひとつとして「残る」OYAZY’s会となっていれば、うれしい限りです。

残念ながら参加いただけなかった皆様、来年度タイミング合うようでしたらぜひご参加ください。きっと何か「気づき」があるはずです。

最後になりますが、今回も事前準備だけではなく、当日も多くの先生方に御協力をいただきました。

この場をお借りしてお礼申し上げます。

ありがとうございました。

令和4年度PTA会長 舩山哲

95 岡崎市PTAコーラスフェスティバル

第41回岡崎市PTAコーラスフェスティバルが岡崎市せきれいホールにて3年ぶりに開催された。2年間フェスティバル中止という悔しさをばねに、今回の演奏会は絶対に成功させたいという市内小中学校のPTA合唱クラブの皆さんと想いは同じだ。

演奏が始まるとそれぞれ合唱部の歌声が響き渡り、心を動かされる瞬間だ。

次から次へと歌い終わる中でトリを務めることになった附中コーラスは大丈夫だろうか?ホール全体に響くのだろうか?本番を迎えるにつれ少しずつ緊張してきた。でも大丈夫。指揮者の千晶先生のもと練習に練習を重ねて出来ることは全てやった。人数はどこよりも多い。だからきっと上手くいく。

第1曲目は『Triangle』女性パートのみで歌う。皆さん、笑顔で力強くそして何より楽しんで歌っている。いやいや感心している状況ではない。次は我々男性パートの出番。段差はゆっくりとそして落ちついて。舞台に上がるとライトで眩しい。手に汗握る瞬間。

光の中で観客の視線を感じる。そして2曲目『手紙~拝啓十五の君へ~』が始まった。

「とくかく笑顔で女性パートを支えるような気持ちで」という千晶先生の言葉を心の中で反芻した。その甲斐あって大きなミスはなく各パートが互いのパートを聴きあい素敵な音色を奏でることができたと思う。3曲目の『さようならみなさま』は全員合唱とされていたので気楽に考えていたがこれもまた舞台上で注目を浴びていたので気が抜けなかった。途中、少し危ないところもあったが何とか乗り切れた。

こんなドキドキする経験が出来たのも男性パートのために練習する場を準備して頂き、またチームをひとつにまとめて下さったコーラス部長の千種さん、そしてスタッフの皆様のお陰。感謝しかない。そしてピアノ伴奏の服部さんも絶対に失敗出来ない状況での演奏、頭が下がる。

そして最後に男性パートの暁生さん、河村さん、そして船山さんの参加は心強かった。お陰でなんとか女性17人の力強い歌声を支えることが出来た。

演奏会が終われば何もなかったかのようにまたいつもの日常に戻っていくと思う。しかし、この興奮と感動は思い出のアルバムの1ページとしていつまでも忘れることはないだろう。

PTA書記 鈴木友則

94 附中生であることを誇りに思って―20歳の集い―

皆さまこんにちは芝原です。

令和5年も引き続きPTA活動にご理解とご協力を賜りますよう宜しくお願いいたします。私事ですか、長女が先日1月8日に成人式を迎えました。『20歳のつどい』と名称は変わりましたが、無事にこの日を迎える事ができましたことを周りの方々に感謝いたします。初めてのことではありますが、何事も子どもの成長を祝う日がこんなにも喜ばしいことなのだなと感慨深く思いました。

せきれいホールで行われたお式ですが、附中を卒業してから5年ぶりの仲間との再会、先生方との再会に歓声があがっていました。様々な状況の5年間を経ての再会は、とても刺激的だったことでしょう。

20歳という節目に、仲間との再会があり、日常から一瞬で附中生にタイムスリップできたのではないでしょうか。それぞれの進路に進んでも附中魂は生き続け、自分自身の核となっていると思います。そう感じたのは、20歳のつどいの後の附中での集まりでした。中心となる子たちが積極的に企画をして、先生方や仲間と交流する時間を設けてくれました。

普段の生活で忙しい中、行動を起こして実行する。また、それを最大限に楽しむ。素敵な子ども達の姿がとても頼もしくみえました。そこにも、状況を理解してくださり温かく協力してくださる先生方がみえました。いつも味方になり支えて下さった先生方に改めて、感謝申し上げます。

集いでは、貴重な先生方からの話を胸に刻み、新たに20歳としての自覚といつまでも附中生である。という誇りを再確認できたのではないでしょうか。かけがえのない仲間との再会。今回は会うことができなかった仲間も、永遠に附中生です。附中生活で培った感性に胸を張って、今後も日常生活を潤わせていって欲しいと思います。いつまでも応援しています。

令和4年度PTA副会長 芝原明恵

93 2023年もよろしくお願い致します。

皆さま本年もよろしくお願い致します。

2023年は、少し大袈裟かもしれませんが、本校及び本校PTAにとって更なる団結と飛躍が求められる1年となります。

学校行事に加えて、8月には、全附連東海地区研究協議会・実践活動協議会が本校幹事のもと開催されます。

東海4県にある国立大学附属学校21校の教員、PTA役員等が岡崎市に集結し、教育現場での取組やPTA活動について意見交換を行います。

NHK大河ドラマの舞台にもなり、脚光を浴びるであろう今年の岡崎市。

その盛り上がりにもあやかり、全附連東海地区研究協議会・実践活動協議会の成功を収め、2023年の本校及び本校PTAの活動が充実することを期待しております。保護者の皆さまには、例年以上のお手伝いをお願いさせていただく機会があるものと思われます。

ご理解をいただくとともに、できる範囲でのご協力をよろしくお願い致します。

さて、1月15日には、令和5年度入学者選抜検定が行われます。

そして同日、3年ぶりに岡崎市民駅伝が開催され、本校男子チーム、女子チームが出場します。

コロナ禍での開催、声を出しての応援は控えるよう求められていますが、友達やその家族の姿が視界に入るだけでも選手の力になることは間違いありません。

ご都合のつく方は、ぜひ、寒さ対策、感染症予防策を施した上で沿道での応援をお願い致します。

ちなみに、附中PTAチーム(一般男子2部)も出場します。

※附中RT2022-2023(附中PTAランニングチーム)

また、附中PTAチームではないものの、市民駅伝に参加される保護者の方もいらっしゃいます。

もちろん、こどもたちへの応援優先ですが、こちらの応援もよろしくお願い致します。

選手の皆さん、楽しく、かっこよく走り切ってください!

令和4年度PTA会長 舩山哲

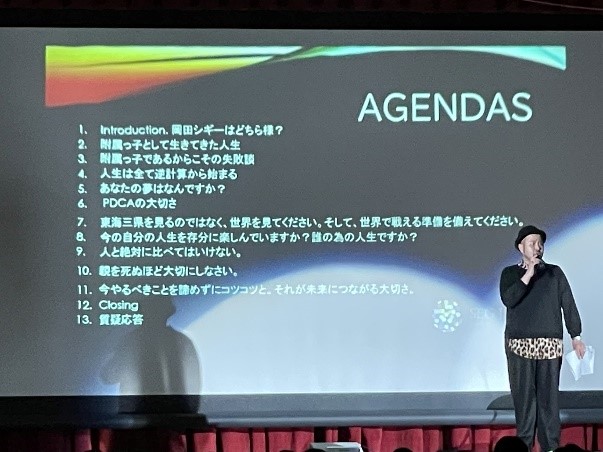

92 どんな未来を作り上げますか?(令和4年度PTA教育文化講演会)

11月22日 育朋館にて令和4年度PTA教育文化講演会が開催されました。

今回ご講演くださいましたのは附中卒業生であります岡田シギー様です。

岡田様は株式会社SEG JAPAN代表取締役・ホスピタリティマイスター・クイジーンクリエーターとしてご活躍です。

『現役附中生と見る未来予想図~貴方はどんな未来を作り上げますか?~』と題してご講演頂きました。

会長の挨拶に続き早速講演は始まりましたが、穏やかな雰囲気からのスタートです。

自己紹介をされているお話からすでに生徒たちからは笑いも起きています。

話がすすんでいくと、驚いたことに岡田様自ら壇上から降り生徒のもとへ歩み寄りインタビューをはじめられました。

もうこれには生徒も大爆笑。生徒全員の目や耳は岡田様にくぎ付けです。

岡田様はこのようにおっしゃいました。

附中を卒業してから気付いた附中のすばらしさがあると。岡田様は卒業されてから約20年になられますが、話せば話すほど附中愛がどんどん溢れ出てきます。

もう話が止まりません。

そして会場内のすべての人が岡田様の話の虜になっていきます。

そこで何度か出てきた言葉は『夢』。

一度抱いた夢はそう簡単に諦められるものではないとも。

そして夢を実現するためには一心不乱に頑張らなくてはいけない時があるということも。

人生はすべて逆計算。夢を実現するために何時までに何が必要で、何をしなくてはいけないのか。

PDCAの考え方がとても大切であることも。

たくさんある夢の中で何からはじめて良いのか迷ったときはブレインストーミング、などなど。多くの学びをこのご講演で与えて下さいました。

岡田様と楽しく過ごせた講演もあっという間にお時間となってしまいました。

最後に生徒からのいくつかの質問に答えて下さいました。

ここでもやっぱり生徒のところまで行って目を見てお話をしてくださいます。

岡田様は附中生が大好きなのですね。

そして附中が大好きなのですね。

そのような岡田様の附中愛にいっぱいに包まれたご講演をいただきました。

令和4年度 PTA 近藤健児

91 1年生学年保護者会

皆さま こんにちは

1年学年代表の平手です。

11月11日に1年生学年保護者会が開催されました。

今回は岡崎警察署 生活安全課から山本様をお迎えし、近年、社会問題になっているネットモラルについての講演会を実施しました。

今は中学生の8割が自分専用のスマホを持つ時代、私たちにとっても避けて通れない話です。講演ではネットに潜むトラブル例やその対処法について具体的に紹介して頂きました。

私たち保護者はスマホの無い時代に育ちました。今回改めて子どもと一緒に学ぶことができたと思います。家族で今一度安全に使うルールやマナーを話し合うことが大切ですね。

続いて、先生から学習、生活についてのお話がありました。

学習については、

①計画的に取り組む事の大切さ

②アフターケア(結果を冷静に受け止め、なぜ間違えたか?を分析する事)の重要性

③上記のサイクルをしっかり回す事

等についてアドバイス頂きました。

生活面では服装の自由化についての確認などがありました。

親子で学ぶ良い機会になったと共に、行事では感じ取れない普段の子どもたちの様子も見ることができ、貴重な時間となりました。ありがとうございます。

1年学年代表 平手恵子

90 2年生学年保護者会

今年度、2年学年代表を務めております 平野一代です。

11月9日に2年生学年保護者会に参加しました。

まず、学年主任の渡邉先生から、自然体験学習のお話がありました。ドキドキワクワクで臨んだ登山の様子に感動しました。みんなの成長を感じるお話でした。

次に修学旅行についての説明が、実行委員の生徒からありました。

テーマ『Action』、今までの活動、これからの展望をわかりやすく説明していました。今からとても楽しみです。

最後に『Lifework』の代表生徒の発表がありました。4名の生徒が1年生の時から追究したことを話していました。個人的には、しっかり催眠術にかかり、よい体験をさせていただきました。これから更なる追究を頑張ってほしいです。

いつも支えてくださっている先生方に感謝するよい時間でした。ありがとうございました。

2年学年代表 平野一代

89 岡崎市 PTA研修会

皆さまこんにちは 芝原です。

去る11月1日岡崎市PTA連絡協議会のPTA研修会が開催されました。

『親子で始めるハッピートークトレーニング』と題して、講師に池崎晴美先生をお迎えし充実した時間を体感する事ができました。会場では研修に参加された皆さまと手遊びをしました。童心にかえりじゃんけん大会です。まずは舞台上の先生のグー、チョキ、パーに対し、あえて「後出しで勝つ」ということをしました。次は「後出しで負ける」です。勝つか負けるか、当たり前ですが「勝つ」方がとても気分がよくなりますよね。じゃんけんで勝つときのように、気分よく家庭でも、家族や子供に接するときには気分のよい言葉を発することが重要です。たとえば「今日もおつかれさま」や「よくがんばってるね」などプラスの言葉です。これを先生はハッピートークとおっしゃっていました。

ハッピートーク®とは話し方、コーチング、脳の動きを組み合わせたトレーニングです。実践やワークを行い、わかりやすく、すぐに役にたつように考えられています。毎日の実践により、親子のコミュニケーションや人間関係が豊かになっていくと素敵な言葉の魔法です。

ハッピーになるためのノウハウを紹介されていたので、少し掲載させていただきます。

① 脳は上からプラスの言葉を入れると使わない言葉は下へ移動する。プラスと言 葉のインプットは朝と夜が一番効果的

② 言葉は自律神経を介して身体に影響を与えるのだそうです。良い言葉を使うと言葉にピッタリのホルモンが分泌する。

私も家族でハッピートークを試してみました。「〇〇かわいいね」「いつもありがとうね」はじめはとっても恥ずかしいですが、少しずつ家庭で、子供に笑顔が増えてきた気がします。

皆様方のご家庭でもハッピートークいかがですか?まずは恥ずかしがらずに、そのご家庭オリジナルのハッピートークを考え実践してみてくださいね。きっと今までとは少しちがった笑顔がこぼれるご家庭のきっかけになると思いますよ。

88 兵どもが夢の跡

晴天の中開催された今年の体育大会は、Bグループの完全優勝で幕を閉じました。

スポーツ観戦や実際に運動することが好きということもあるのですが、私にとっても体育大会は一大イベントです。

観戦歴を重ねると、この種目はこの子、このチームに注目しようという見方も出てきます。

皆さんはそんなことありませんか?

今年も期待どおりに活躍した子がいました。

ガッツポーズは喜びに満ち溢れ、チームに笑顔をもたらしました。

まさに絵になる瞬間。

バトンパスがうまく行かなかったチーム、残念ながら失速してしまった子もいました。

悔しい表情や涙とともに、隣にはチームメイトを慰める友達の姿。

仲間に共感し、フォローする姿には胸が熱くなりました。

そしてまた、新たな注目選手も誕生します。

足の速い子はもちろんですが、国歌を歌い上げる子、応援団で機敏な動きをしている子、太鼓の達人・・・

それだけではありません。

大勢の注目というプレッシャーのかかる障害物競走でボールをボックスに投げ入れる子、実況放送で大会を盛り上げる子、レースのスターター、スタートブロックをセットし外す子…

こんな子もいたんだ、こんな役割もあったんだと新たな発見をしながら、一生懸命な姿やその子なりの考えや工夫が見て取れると、さらに応援の熱が上がります。

ひとりひとりの役割と活躍を通してみんなで創り上げていることが見て取れる。

そんな体育大会に惹かれているのだと思います。

今年は想定外?のことも起こりました。

風の影響です。

生徒や先生の懸命な努力にもかかわらず、応援合戦の際にはりぼてとNEOがすべて揃うことはありませんでした。

来年は、製作物も万全な状態での応援合戦を期待します。

「自然には勝てない」とよく言いますが、附中生なら何か考えてくれるのではないでしょうか。

勝てなくても「適応すること」はできるかもしれない。

反省会では「完全優勝」ならぬ「改善優勝」という言葉も聞かれました。

1、2年生の皆さんは、今年の体育大会で見たこと、感じたことを来年に生かしてください。

きっと得られるものがあると思います。

PTA会長 舩山 哲

87 コーラスコンクールを終えて

10月25日(月)

皆さま こんにちは

小楠先生から引き継ぎ、2学期から今年度のコーラスクラブ指導者として活動させていただいている加藤と申します。私は、声楽専攻ではないので迷いもありましたが「PTA活動を楽しく、かっこよく」のモットーにとても共感していたことと、これまでのPTA活動で出会えた方たちや先生方と一緒に歌いたい、そしてその想いを子どもたちに伝えたいという気持ちで引き受けさせていただきました。

コーラス部員の皆さまがいろいろとあたたかく受け入れてくださり、短期間でしたが曲(手紙)を仕上げていくことができました。練習のたびに歌声が一つにまとまっていくことや、部員さんの笑顔がとてもうれしく、気がつけば自分が一番楽しんでいるのでは?と思うくらいでした。本番は「気持ちを込めて楽しく歌えたら、きっと何かが伝わる‼」と思っていましたが3年生からのスタンディングオベーションを見て、私たちの想いが伝わったと実感でき本当にうれしかったです。

コーラスコンクールを終え、子どもたちの本気の歌声、そしてPTAコーラスの余韻に浸りながら、私自身次へ向かうパワーをいただけたことに感謝しております。

コーラスコンクールを終え、子どもたちの本気の歌声、そしてPTAコーラスの余韻に浸りながら、私自身次へ向かうパワーをいただけたことに感謝しております。

皆さんお忙しいと思いますが、あまり練習に参加できなくても、練習の仕方は色々あります。“合唱っていいな” “音楽っていいな”と少しでも感じたり、音楽を通じて仲間と一緒に楽しめたりする場(コーラスクラブ)があることをもっともっと知っていただけたらうれしいです。

さて、次は1月のコーラスフェスティバルです。

岡崎市内の小中学校が参加しますが「楽しく、かっこよく」附属中らしさが出るように練習していきたいと思います。皆さまのご参加をお待ちしています。

PTAコーラス部 指導者 加藤 千晶

**************************************************************

コーラスフェスティバルを終えて

一人ひとりの歌声を重ねる。こんなにも素敵なハーモニーが生み出されるものなんだと改めて感じられたコーラスフェスティバルでした。子どもたちの熱い想いがあふれ、温かい心地に包まれたひと時でした。

そのような中で、今年もPTAコーラス部が先生方と一緒に歌うことができたことを大変嬉しく思います。ありがとうございました。自分たちの歌声にのせて子どもたちに何かを伝えたい。部員一同、年に一度のこの機会を大切に、そして楽しみにしています。これからも子どもたちの歌声、先生方と保護者の歌声が附中に響き渡り続けることを願っています。

拝啓 十五の君へ。十年後、三十年後もあなたが笑顔で前を向き、幸せでいられますように。

PTAコーラス部 部長 千種 亜矢

*******************************************************************

今週末は体育大会ですね。

1年生にとっては初めての!

2年生は、先輩の意志を受け継ぐ大事なチャンス!

3年生は最後の集大成!

それぞれの思いを全て出し切って悔いなく過ごせますように!!

有志を見守っていますね。

PTA副会長 芝原 明恵

86 第72回西三河中学校駅伝選手権大会

10月22日(日)

岡崎市龍北総合運動場で第72回西三河中学校駅伝競走選手権が開催されました。

女子は5区間。1区と5区が3㎞。2~4区が2㎞。

男子は6区間。全区間3㎞。

今年度初めての大会はなかなかタフな距離設定です。

しかも、龍北総合運動場の地形を生かし、起伏に富んだコースは、選手のフィジカル、メンタルの両方を削ります。

文化祭や体育大会の準備で忙しいこの時期、練習も十分にできず、スタートラインに立てるのか不安もありましたが、出場した選手たちはタフなコースに苦しみながらも、堂々と襷を繋ぎました。

そして、補欠となったメンバーもしっかりとチームを支えてくれました。

チームで参加する駅伝には、メンバー全員にそれぞれの役割があります。

レース後のメンバーの表情や会話からは、疲れとともに清々しさも感じ取ることができました。

みなさん本当にお疲れさまでした。

また、当日は、卒業生の先輩も会場に駆けつけてくれました。

先輩の思いが襷とともに引き継がれてゆくというのも駅伝の魅力ですね。

~駅伝部Tシャツについて~

背中の「威」の文字には「堂々と走り切る」という思いが込められています。

それを囲む「輪」は、駅伝の象徴でもある「襷」をイメージし、チームの「絆」を表わしているそうです。

次の大会も附中らしく、チームの絆を大切にしてがんばってください!

PTA会長 舩山 哲

85 PTA文化展

皆さま こんにちは 芝原です。文化祭2日間、無事に開催出来ました事を、先生方、携わって頂いた方々に感謝申し上げます。

正門には『文化祭』の手書き立て看板が。左側黒板には、子ども達が描いてくれた絵があり とても温かみを感じました。

2日間を終え、保護者の皆さま、子ども達、どんな感想だったのでしょう。ご家庭での温かな団欒の様子が目に浮かびました。

それぞれが、色んな思いを持ち 忘れられない附中の想い出が増えたのではないでしょうか。

色褪せずにずっと色濃く記憶に残ってほしいと思いました。

子ども達が頑張ると同時に、保護者もがんばりました 本日は、文化展を大盛況に導いた文化部の代表として、部長の加藤亜紀子さんからメッセージを頂きました。

本日は、文化展を大盛況に導いた文化部の代表として、部長の加藤亜紀子さんからメッセージを頂きました。

附中文化祭、とっても盛り上がりましたね。

会場で、配信で、様々な場所で子どもたちの活躍をご覧になられたことと思います。

私たち保護者の成果もご覧になっていただけましたか?

文化祭2日目に、電気室にてPTA文化展を開催いたしました。

学習するにはとても良い環境のこのお部屋。

なんとか展示会場にしようと、部員一丸となり変身させました。

文化部員、担当の渡邉先生、他にも多くの方々のご協力とアイデアのお陰で、短期間の開催にもかかわらず、約100名のみなさまにご来場いただきました。

ご都合がつかずセミナーには参加できなかった方も、足を運んでくださいました。

ありがとうございました。

さて、本年度の文化セミナーでは、つまみ細工講座を開催しましたので、参加者のみなさんの作品を中心に、つまみ細工についても、少しご紹介させていただきました。

ずらっと並んだ作品を見ると、同じ材料を使っていても一つとして同じ物が無く、その違いに驚かれたのではないでしょうか。

こんなアイデアもいいな!

こんな風に作ってみたいな!

と、文化展ならではの楽しみもありますね。

江戸時代から続く日本の伝統工芸のつまみ細工も、少しはみなさまにお伝えできたでしょうか。

講師の村田先生からご紹介のあった「子どもつまみ細工コンテスト」に参加者のお子さんが応募し、見事SDGs賞を受賞されました。

この作品は、ご本人の思い出のドレスを使って作られたそうです。

つまみ細工も元々は、使用しなくなった着物を使って作られていました。

「これぞつまみ細工」と、審査員の評価を得られた作品だと村田先生から伺いました。

附中で次世代へと繋がったことが、尚のこと嬉しいですね。

本年度のPTA文化展も、お楽しみいただけましたか?

「以前より小規模ですね」と仰る先生もみえましたが、コロナ禍を経て新しい形を探し出す附中生の姿に学び、新しい文化展を開催できたのではないでしょうか。

この活動も次世代へと繋がりますように。

明日以降、コーラス部代表の千種さんと、指導者の加藤千晶さんからのメッセージを載せさせていただきたいと思います。楽しみにおまちくださいませ♪

84 第2回OYAZY’s会『整える』

10月15日

晴天どころか季節はずれの暑さの中、第2回OYAZY‘s会が開催されました。当日の様子を紹介させていただきます。

第3回も企画中。多くの保護者の皆様のご参加をお待ちしております!もちろん、はじめての参加となる方も大歓迎です。

■附中OYAZY’s会 「附中園芸」

高校野球の聖地「甲子園」

高校球児のハレの舞台を陰で支えるグラウンド整備のプロ集団がいる。

その名は「阪神園芸」

附中の聖地「附属中グラウンド」

附中生のハレの舞台を陰で支えるグラウンド整備のプロ集団がいる。

その名は「附中園芸」

我ら「附中園芸」の想いは一つ、

附中生のハレ舞台「体育大会」で、練習の成果を発揮し、クラス・グループで一体となり、みんなが輝ける環境を作ること。

それに向け、スポンジで水を抜き、新しい土をいれ、平らにならし、石やゴミを拾い、プロフェッショナルなグラウンド整備を行いました。

体育大会では一人ひとりの役割があり、応援を作り上げ、競技を行います。

私たち「附中園芸」(親)もその中の一つの役割として、生徒の皆さん、先生方とともにあります。

みんなが輝く姿、楽しみしています!

PTA会計 柴田 健史

■附中OYAZY’s会 「附中塗り」

美術室前の渡り廊下を丁寧な仕事(ペンキ塗り)で整える!

※第1回OYAZY’s会で見つけた課題の改善のための作業になります。

絶好のペンキ塗り日和の中、皆んなで一致団結、楽しみながらも真剣な表情で、作業をして頂きました。

最初は手探りのスタートでしたが、要領を掴んでからは、スムーズに三度塗りをこなし、プロ並みの仕上がりに!

イメージが一新され、爽やかな渡り廊下に生まれ変わりました。

多くの子供たちが笑顔になってくれるといいな〜。

これからも、皆で力を合わせて、素敵な学園にして参りましょう!

令和4年度PTA 監査 牧原 広和

■グラウンドコンディション確認?

最後は整備したグラウンドのコンディション確認も兼ねて参加者有志による長縄を行いました。

記録は9回!ケガなく無事に飛び終えました。

10月29日に開催される体育大会に向けて準備万端です。

83 全附連 70周年記念式典

子どもたちとこの国の未来のために ~附属がこれまでやってきたこと、これからやっていくこと~ 』を開催スローガンに、附属学校PTA全国組織である全附連主催で「PTA研修会 第13回全国大会(70周年)」が開催されました。

日時:9月30日~10月1日 会場:ハイアットリージェンシー東京

秋篠宮皇嗣同妃両殿下のご台臨をいただき、今まで経験したことのない厳戒態勢での開会式に臨みました。複数回、私服警官と思われる方のチェックを受けやっと入場です。入場後は数十分出入り禁止という厳粛な雰囲気の中で開催されました。

講演・分科会やディスカッションなどが以下のように2日間にわたりびっしりスケジューリングされており、すべてを吸収して帰ろうと身の引き締まる思いで参加しました。

【1日目】

〇記念講演 岸 博幸氏 「SDGsと日本の未来、今教育に求めること」

〇特別分科会 「GIGAスクール構想 ~ICTを活用したこれからのPTA活動~」

〇分科会 1 「学校の働き方改革と今後の地域部活動の在り方」

○分科会 2 「感染症から未来を守る」~コロナだけではない感染症の話~

〇分科会 3 「かしこさと非認知能力の育成の秘密」

〇分科会4 「みんなの放課後に音楽を!」~元PTA会長が広げる余暇の楽しみと笑顔

【2日目】

〇齋藤 孝氏 講演 「生きる力を育てる学力」

〇省庁行政説明及び全附 P 連活動報告

〇パネルディスカッション 「SDGsから考える〜附属のこれまでとこれから〜」等

勉強させていただいたことは少しずつPTAの企画・運営に反映させていただくとして、

ここでは今回の研修で特に印象に残ったことをお伝えしたいと思います。

【世界最先端の教育とは?】

慶応大学岸先生の講演より『世界最先端の教育』のお話がありました。私なりに骨子をまとめてみましたのでよろしければご参照ください。

- 問題・課題を自分で設定、定義する能力を身につける

⇒学校にいる間は、学校が問題や課題を提示してくれます。しかし、いざ社会へ出るとだれも問題を提示してくれません。自分で世の中の変化を見つけ出す能力。これが社会を生き抜く能力として大事なひとつです。

- クリエイティブな問題解決能力

⇒現代はどんなことでもネットで検索すれば、答え(らしきもの)が出てきます。しかしネットで見つかる答えはクリエイティブ(創造的)ではなく、ステレオタイプ(きまりきった答え)がほとんど。自分の頭でクリエイティブな考えをしていかないと新しい変化の時代に対応できない。次世代のリーダーは①で見つけた課題をクリエイティブに解決していく能力を身に着けたい。

- チームで解決を図るためのコミュニケーションが必須

⇒デジタル全盛の現代では、SNSやWEB上のやりとりが多くを占め、リアルコミュニケーションが不足している。さらに、リアルコミュニケーションを避けるような動きさえある。一人で問題解決を図ることは難しい。チームで解決するためにはリアルコミュニケーションが必須であるとのことである。

上記①~③が世界最先端の教育の要諦とのこと。当たり前のようだが世界のリーダー教育はこの当たり前を子供たちに伝えるために凌ぎを削っているのだ。

これを附中に当てはめてみる。

「問題課題を自分たちで見つけ」

「クリエイティブに問題解決していき」

「仲間とリアルコミュニケーションをとっている」

まさに附中生は、知らず知らずのうちに、世界最先端の教育に触れているのだ。附中の教育方針にあらためて感謝する機会となりました。

岸先生はこうもおっしゃった。「社会はどんどん進化していく。教育ももちろん進化しなければいけないが、生き残るためには『組織』も進化して行かないといけない」

ここでいう『組織』とは学校でありPTAであり、最小単位の組織は家庭ではないでしょうか。この含蓄のあることばを心にとめ、これから子供の卒業までの残り数ヶ月間をPTAを通じて学校に貢献していきたいとあらためて誓った貴重な研修でした。

PTA副会長 髙原 浩之

【参考】全附連HPより

「全国国立大学附属学校PTA連合会創立 70 周年記念式典」秋篠宮皇嗣殿下お言葉

https://www.zenfuren.org/wp-content/uploads/2022/10/20220930_%e7%9a%87%e5%97%a3%e6%ae%bf%e4%b8%8b%e3%81%8a%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%b0%ef%bc%88%e5%85%a8%e5%9b%bd%e5%9b%bd%e7%ab%8b%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e9%99%84%e5%b1%9e%e5%ad%a6%e6%a0%a1%ef%bc%b0T%ef%bc%a1%e9%80%a3%e5%90%88%e4%bc%9a%e5%89%b5%e7%ab%8b70%e5%91%a8%e5%b9%b4%e8%a8%98%e5%bf%b5%e5%bc%8f%e5%85%b8%ef%bc%89.pdf

82 おかざきサタデーナイトマラソン

10月1日に「附中RunningTeam2022-2023」のみなさんと、

「おかざきサタデーナイトマラソン」に参加しました。

9月のメンバーに附中生4名が加わり、10名での参加でした。(結果12位/56チーム)

スタート時はまだ明るく、少し暑かったのですが、次第に暗くなっていき、まさに「ナイトマラソン」といった感じでした。前回よりもずいぶん走りやすかったです。

メンバーそれぞれベストを尽くして、襷を繋ぐことができました。1人で参加する大会よりも絆を感じ、達成感も倍増でした。

一緒に参加してくださった皆さま、応援に来てくださった皆さま、ありがとうございました!

2年学年代表 平野一代

81 オカザキリバーサイドマラソン

9月11日のブログでもお伝えしたとおり、保護者と教員で結成された「附中Running Team2022-2023」がオカザキリバーサイドマラソン(ハーフリレーマラソンの部)に参加しました。

当日は、目まぐるしく天候が変わり、曇り空から晴れ間が現れたかと思えば大雨になることも。足元を含めコンディションの悪い中でしたが、選手6人でしっかりと襷を繋ぎ、完走しました(13位/35チーム参加)。

普段のジョギング以上の力を出せたというメンバーもいれば、冬のランニング、マラソンシーズンに向けて調整段階、これからというメンバーもいるなど、ペースは一人一人それぞれ。しかし、走り終わった後の雨でずぶ濡れの姿と清々しさで溢れた表情は共通していました。

チームとして大会に参加することで、楽しさや達成感を共有し、交流を図っていただけたのであれば、今回の参加にも意味があったのではないかと思います。

次走は10月1日のおかざきサタデーナイトリレーマラソン。残念ながら今回エントリーできなかったメンバーも満を持して参加予定です。

それ以降で新たなメンバーの募集も考えていますので、興味のある方はぜひ!

最後になりますが、悪天候の中、応援に駆けつけていただいた皆様、本当にありがとうございました。沿道からの応援が力になりました。

PTA会長 舩山 哲

80 附中Running Team2022-2023

9月11日夜

仕事からの帰り道を歩いていると、家から外に出て双眼鏡を覗いている人に出くわしました。

明らかに夜空の方向を眺めていることを確認した上で、つられて南東の空を見上げてみると…

そこには満月が! ※正確には9/10が満月。

そういえば中秋の名月と言っていたような。

しかも月の隣には一際輝く星が!

家に帰って調べてみると、それが木星であることがわかりました。

みなさんは月と木星が寄り添う姿を見ましたか。

さて、9月18日(日)朝9時頃から、乙川河川敷で「オカザキリバーサイドマラソン」というランニングイベントが開催されます。

詳しくは → htts://okazaki-rm.net

そこには、6月に行われたフォトロゲイニング(ジョギングの部)に参加された保護者のみなさまを中心とし、教員も加わり結成された「附中Running Team2022-2023」が参加します。

21.0975㎞、6人で襷をつなぎ、完走を目指します。

順位よりも「自分のペースで楽しむこと」がモットー。

お時間のある方、ぜひ応援をよろしくお願い致します。

走ることに興味にある方も、ぜひお声掛けください。

Every day I listen to my heart

ひとりじゃない

~Jupiterより~

自分を信じて

そして チームみんなで 楽しく かっこよく

PTA会長 舩山 哲

79 応援歌

8月19日

現在開催されている第104回全国高等学校野球選手権大会も残すところ準決勝、決勝となりました。スポーツ観戦好きな自分にとって、勝敗はもちろん気になるところですが、それよりも試合の流れやチーム、個人のちょっとしたドラマに心を動かされています。自分都合でしかないのですが、それを求めてか、ここ数年は愛知県予選にも足を運んでいます。全国大会とはまた違った魅力がそこにはあるように思います。今年は、母校の逆転勝利、少年野球をしていた長男の当時のチームメイトの出場にも立ち会えました。

また、附中の卒業生の姿も見ることができました。

守備から戻ってくるチームメイトに声をかけ、ボールを渡す君、外野手とキャッチボールをする君。

君は今、どのようなことを考えてグラウンドに立っているのかな…。

ユニフォーム姿を見ながら、スタンドでずっと考えていたのですが、それは余計な詮索ですね。

輝く姿に、この夏一番のエネルギーをもらいました。

高校野球といえば、斎藤佑樹さんの手紙(一枚の応援歌/日本郵政)がネットで少し話題になっていましたね。

みなさんは読みましたか?

人生いろいろな出来事が待ち受けています。

今まさに不安や挫折と対峙している人もいるかもしれません。

附中でのこれまでの生活、これからの生活が、人生において、皆さんを奮い立たせる記憶になると良いなと思います。

さあ、2学期がはじまります!

PTA会長 舩山 哲

78 市長杯(バレーボール女子)

7月4日

2022.7.2

第75回岡崎市中学校市長杯総合体育大会バレーボール女子(於:中央総合公園体育館)

附中女子バレーボール部は岩津中学校に敗れ、3年生は引退となりました。

3年生のみなさんお疲れさまでした。

そして、ご指導いただいた先生方本当にありがとうございました。

思い起こせば2年前。

当時の1年生(今の3年生)には、ほぼ出場の機会はありませんでしたが、1点を獲るのがやっとというチームでした。

そして迎えた今日の試合。

他校と比べればまだまだですが、サーブ、レシーブなどの技術、声を掛け合いチームでつなごうとする姿に成長を感じました。

対戦相手の岩津中学校には歯が立ちませんでしたが、緊張感のある雰囲気の中で、選手は力を出せたのではないかと思います。

隣の岡崎レッドダイヤモンドスタジアムでは、第104回全国高校野球選手権大会愛知県大会が幕を開けました。

今年も聖地「甲子園」を目指して熱い戦いが繰り広げられます。

「甲子園出場」を目標に掲げれば、それを達成できるのは愛知県で1校のみ。

厳しい世界です。

附中女子バレーボール部は、どんな目標を立てていたのかな?

その目標は達成できたのでしょうか。

試合中そして試合後、コートの外でも輝く姿を見つけました。

唯一の2年生部員が、コートチェンジの際、ベンチの消毒をひとりで黙々としていました。

試合終了後、緩和状態にある写真撮影時にもチームの荷物を抱えて・・・。

プレーする姿、伸び伸びした姿に目が行きがちですが、規律を大切する姿を目にし、清々しい気分になりました。

これからは2年生がチームの中心です。

どんな目標を立てるのかな?

1年生とともに、その目標を達成できるといいね。

これからも附中女子バレーボール部を応援します!

もちろん他の部のみなさんも応援しています!

PTA会長 舩山 哲

77 「Pネット講座」3年ぶりの開催

7月4日

こんなことを聞いてはいけないのかもしれませんが、保護者のみなさま「Pネット講座」ってご存知でしたか?

附中では当たり前のように使われがちな言葉ですが、本格的に開催されたのは3年ぶりということもあり、知らないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

まずは「Pネット講座」の前に「Pネットバンク」から。

学校での追究を進める上で、子どもの多様なニーズに応えるため、保護者のみなさま等にご協力いただける内容を登録していただくデータベースです。

そして、その内容をこどもたちに還元する場が「Pネット講座」です。

すでにアップされている附中日記の「Pネット講座開催」にもありましたが、2022年度は6月25日に16講座が開催され、多くの保護者のみなさまにご活躍をいただきました。

必要な道具や機材だけではなく、クイズや資料を準備していただくなど、それぞれの講座に工夫が見られ、子どもたちに対してわかりやすく、しかも楽しく技術や知識を伝えたいという思いがひしひしと伝わってきました。

子どもたちの中には、希望していた講座を受講できなかったという子もいるかもしれませんが、前のめりな姿や笑顔を見る限り、普段の授業とはまた違った気づきがあったのではないかと思います。

※講師のみなさま全員の写真が掲載できなくて申し訳ありません。

今回の「Pネット講座」では校長先生も講座を開かれていました。

校長先生の講座を受講できる、また、担任の先生の普段とは違う姿(アングラースタイルなど)を見ることができる、これも「Pネット講座」の魅力かもしれません。

講座での校長先生の姿は、保護者のみなさまがきっとイメージするであろう校長先生像とは少し違う姿でした。

もちろん良い意味で!

子どもたちを対象とした講座であり、保護者のみなさまに見ていただけないのは残念ですが、講師を引き受けていただいた方みなさま本当にかっこよかったです!

来年度はさらに多くの方に「Pネットバンク」に登録していただけたらいいなと思います。

PTA会長 舩山 哲

76 「懇親フォトロゲイニング」開催!!

6月28日

皆様こんにちは!

体育部部長の丹羽です。

6月25日に「懇親フォトロゲイニング」を開催しました。

まずは今年のフォトロゲウォーキングの部 優勝 1B-1の皆さんです!

得点は11ポイント

11ポイントは3組ありましたが、捜索時間が1番短かった為、優勝でした。おめでとうございます!

次は記念すべき第1回フォトロゲジョギングの部の皆さんです!

得点は22ポイント

今回は競うことはせず、懇親を目的として走っていただきました。さすが、走り慣れている方ばかりでウォーキングの倍のポイントをゲットしています。

3年ぶりに先生方と活動できることになったためか、ウォーキングとジョギングの部含め140名ほど参加者が集まりました。

予想以上の人数になり、体育部としてはとても嬉しく、地図作りに更に気合が入り今年度は3コース作りました!

更にジョギングの部をつくり、より一層楽しんでいただけるように、万全の体制で臨みました。

しかし、当日は、暑く雷も鳴りそうで、開催に迷うぐらいでした。

外でやることにして決定した後、雨が少し降ってきたりして、どうなるかと思いましたが、皆さん元気に出発しました。

フォトロゲの様子です。

順番にスタートしてゴールするので、待ち時間があります。その間体力測定チャレンジをして待ちます。

みなさん、ゴールした後の顔は、とても笑顔があふれていて、グループの方と和気藹々と話している様子を見て、私もとても嬉しかったです。

表彰式の前には、今泉先生による整理体操!?らしきものをしていただき、とても楽しいものになりました。

集まれる喜びを感じた1日になりました。

PTA体育部長 丹羽由紀子

75 「オススメ本教えてください!」

6月20日

保護者の皆様

いかがお過ごしでしょうか。やっと梅雨入りとなりましたね。

本日、『あなたのオススメ本教えて下さい!』というアンケート用紙を配布させていただきました。昨年度も配布させて頂き、本校の図書室に何冊か入荷させていただきました。中学生にこんな本オススメ!自分は、こんな本を読んで影響を受けた!など教えていただけると幸いです。昨年度も、保護者の方々から回答をいただきまして、とても熱いメッセージに心が温かくなったのを憶えております。オススメ!ですが、必ず読まないといけないではなくて 本も人も出会うべくして出会うのだ!と思います。とても個人的な意見で申し訳ありません。いつ、どんな本に出会うかは、もう運命的です!自分も、今になってやっと出会う本。今後出会うだろう本。様々な本たちにワクワクが止まりません。奇跡の出会いになるかもしれない本をどうぞ、そっと教えていただきたいです。

いつも感じる事ですが、自分が発する言葉は、人にどんな形で残るのだろう。何も残らない事が殆どだろうけれど、知らない間に傷つけてしまっていたり、少し元気を与えていたり。。。本当に、深く考えると、発言は慎重にしないといけないなと 1人反省会の夜を過ごすことも多いです。自分が無力な分、本がそっと寄り添ってくれたり。本よりも、自分が寄り添う事ができているときもあったり。(できているのかな)

子どもたちが、話を聞いてほしい時、認めてほしい時、叱ってほしい時、ほかっておいてほしい時、様々思う場面で うまくやれているかなと考えて、なんだか良い方法がみつからない時に本で読んだ言葉があったなとか。。。頼ってしまう事もあります。そんな心強い存在でもあります。

その時は、悩み解決できなかったとしてもじわじわとあの時の言葉が沁みわたる。そんな発言ができたらな 魔法みたいな事を言っていますが、とにかくいっぱい言葉のシャワーを浴びたなら、少しでもいつかどこかで支えになる!そう思いたいです。

さまざま価値観はありますが、日々考え方や捉え方は変化するし、変化しないと昭和のおばさんの凝り固まった考えだ!と息子にまた言われてしまいます笑 いいんです。変えたくない信念もあり、変化していく価値観もある。何と言われようとも!!

自分がいいな、と感じる事にアンテナを向けて真摯に行動したいと思っています。

話が大分それましたが、様々な年代の方の意見も中学生に知ってもらえるチャンスなのではないかなと思います。配布した用紙でなくても、ご自由に想いを語っていただけたらと思います。保護者の方だけでなく、附中生もどんどん発信してください。

先日、ほんまつりが復活したと聞きました。是非復活させたいと動いてくれた子たち、素晴らしいです。次回は私も呼んで欲しいな(昭和のおばさんオススメ本!あるよ)ほんまつりは、何がよいかというと 参加者が、本当に本が好きだという想いに溢れていて、生き生きしている。そんな姿を間近でみたい。ただそれだけの願望です。推しの本を紹介し合う幸せな時間。いくらあっても時間が足りないですよね 限られた時間の中で濃い内容のひとときが過ごせますように。きっと大人になっても、そのワクワク感は変わらず更に大きくなっていると思います。ぜひ、貴重なオススメ本、ご意見いただきたいと思います。提出は、担任の先生までお願いいたします。 提出に期限は設けていません。今年度いっぱい受け付けます。

PTA図書応援団 芝原

74 新生おやじの会「OYAZY’s会」が始動しました!

6月9日

6月4日(土)

40名以上の保護者の方にご参加いただき、新生おやじの会「OYAZY‘s会」が始動しました。皆様の参加に感謝です。

冒頭の校長先生のお話のように「時代にあわせて変化していく」おやじの会として、保護者男性だけでなく女性にも多数参加いただきました。第一回の活動テーマは「見つける!」です。普段は何気なく通っている附中の通学路や学校のエントランスの様子、校舎内の教室や備品など、「附中生のいない附中の姿」を見る貴重な機会となりました。

◎第一部「地域貢献 地域清掃活動」

「地域があっての附中」の意識を持つべく、日ごろ附中生が通っている学校周辺の道路、ローソンさんの周辺、正門までの上り坂などを学年ごとのチームにわかれて清掃しました。

普段は何気なく見ている道路やバス停など意外に草が生えていたりゴミが落ちています。

正門までの上り坂。周辺道路の清掃を終えたチームがここもきれいにしてくれました。その後は正門のエントランス。附中の顔であるここが意外にも草が生い茂っています。

ビフォーアフターの写真です。とてもきれいにしていただきました。

附中生は気づいたかな?

きれいになるのはとても気持ちがよいですね。参加者同士でお話もでき、地域や学校もきれいになる、まさに清爽活動でした。

◎第二部「校内探索 見つける!」

日頃は附中生であふれている学校内を保護者だけで探索しました。静かな校内は不思議な感覚でしたが、今日は生徒を見るのではなく保護者目線で校内探索をしました。教室や移動中の場所で修繕や清掃できそうなところ、生徒だけでは手のまわらないところを「うつくしく」していくための大人の宝探しのようでした。

クラスごとの連合チームにわかれ各チームにはミッションが。

「クラスの担任の先生の名前(フルネーム)は?」という一見簡単そうなミッションでも、「あの、なんだっけ顔は浮かぶんだけど」といった感じでチームごとに「たのしく」ミッションをクリアしていきました。

ミッションにはチームでの写真撮影も必須。

「かっこよく」写真は撮れましたか?

自然とチーム内の会話も増え、教室・移動中の校内探索も盛り上がってきました。

「ここの板をかえたいよね」「これきれいに塗れるんじゃない?」「高所作業だから大人の出番だね」こんな会話が自然と増え、先生や生徒では気づきにくい修繕や清掃のアイディアが集まりました。

今後は保護者の方からの修繕・清掃などのアイディアを先生方と相談し、次回のOYAZY’s会では「整える!」のテーマで修繕内容や清掃箇所をお示しし、実施していきたいと思います。今回参加していただいた保護者の皆様だけでなく、腕に覚えのある方、もちろん楽しく学校を整えたい方のご参加おまちしております。

今回のOYAZY’s会で保護者の皆様で協力するとこんなにも学校がきれいになり、また様々なアイディアが出るのだととてもうれしく思いました。

次回以降も「PTAをたのしく、かっこよく(うつくしく)」をテーマにすすめていきます。引き続きご協力よろしくお願いいたします。

令和4年度PTA副会長 髙原浩之

73 全附P連第70回総会について(お知らせ)

6月8日

保護者の皆様

本日は、全附P連第70回総会のお知らせです。

愛知教育大学附属岡崎中学校PTAもこの会の会員となっております。

一般社団法人全国国立大学附属学校PTA連合会の総会が以下日程で開催され、その模様がYouTube配信されます。

PTA会員のみなさまで興味のある方は、ぜひご視聴ください。

(一社)全附P連第70回総会

6月11日(土)13:30~16:00

Youtube URL: https://youtu.be/5MYnoKxI8ic

令和4年度PTA会長 舩山 哲

72 PTA活動を楽しく!かっこよく!

6月6日

保護者の皆様

PTA文化部長の、加藤亜紀子です。

6月6日(月)に附中文化セミナー第2日目を開催しました。

ご参加くださった皆さま、お楽しみいただけましたでしょうか。

2日目も、手を動かしつつ、おしゃべりも楽しんでいただきながら、素敵な作品が次々とできあがりました。

ほんの一部ですが、ご覧ください。

他にもアイデアやセンス溢れる作品がたくさんできあがりました。

ぜひ、文化展でご披露いただきたいと思います。

さて、今回は、文化セミナーを通して私が感じたことを少しだけお伝えさせてください。

この2日間の対面開催は、大変有意義なものでした。

大切な目的の一つである、保護者の皆さまの交流の場となったことはもちろん、講師の先生に直接教えていただけることの大切さを実感したからです。

作品作りをしていると、必ず、ちょっとした困り事が出てきます。

どっちの方が合うかな。

ここの微妙なバランスがわからない。

強くってどの位かな。

等々、ちょっとした困り事があったかと思います。

オンライン開催では、やはり限界があり、このちょっとした困り事を解決すべく、歴代の文化部員さんも奮闘されてきました。

本年度はその熱い思いを引き継ぎ、皆さまに楽しんでいただくことを目標に、部員一同で準備をしてまいりました。

今、何を必要としているか、何をすべきか、ご自身で考え行動する。

正しく、PTA活動を楽しく!かっこよく!を体現されています。

そんな部員さんの姿に、講師の村田先生は大変驚かれ、何度もお褒めいただきました。

また、来校される度に「先生方とお母様方がしっかりタッグを組まれていて、本当にすごいですね!」と仰っていました。

お忙しい中、どんな依頼にも、快く対応してくださっている渡邉先生のお姿をご覧になられたからでしょう。

日常を振り返ってみても、私の気付かないところで、たくさんの方が、心を配り、そっと手を差し伸べてくださるお気遣いがたくさんあります。

子どもたちの学びの場が、そんな温かい環境であることに、改めて感謝しております。

また、今回ご都合により残念ながら参加できなかった皆さまにも、ブログを通して、私たちの想いをお伝えできたことに、感謝いたしております。

最後に、村田先生は、コロナ禍でも対面開催をしたいという私たちの思いをご理解くださり、200本以上のひまわりを一点一点手作りしてくださり、ご自身の全ての時間を注いでサポートしてくださいました。

附属中学校の一員になってくださった、村田翠奈先生、本当にありがとうございました。

ご参加くださった皆さま、陰で支えてくださった皆さま、ご協力いただきありがとうございました。

この附中文化セミナーが、皆さまの「暮らしを彩り豊かに」するものとなりましたら幸いです。

令和4年度PTA文化部長 加藤亜紀子

71 附中文化セミナー1日目開催!

6月2日

保護者の皆様

PTA文化部長の、加藤亜紀子です。

6月1日(水)に、文化部セミナー第1日目が行われました。

コロナ禍での対面開催ですので、蜜を避けるため、午前、午後の1日2回、2日間で計4回の開催とさせていただきました。

短期間の募集でしたが、意識の高い保護者の皆さまからたくさんのお申し込みがあり、合計110名の方が参加してくださいます。

1日目は、手島副校長先生、舩山PTA会長もご参加くださり、皆さんと楽しく作品を作っていただきました。

2日目は、山田教頭先生がご参加くださいます。

どんな作品を作ってくださるかとても楽しみです。

本年度は、伝統工芸 つまみ細工を愉しむ〜暮らしを彩り豊かに〜というテーマで、講師の村田翠奈先生をお迎えいたしました。

つまみ細工は、約200年前の江戸時代から続く伝統工芸です。

必死に覚えた、喜多川歌麿さんや葛飾北斎さんも、体験されたのでしょうか。

きっとその時代の方々も、現代の私たちのように、おしゃべりに花を咲かせながら、つまんでいらっしゃったのではと想像してみると、とても身近に感じます。

さて、セミナーでは2時間という短時間で作品を完成させました。

講師の村田先生が、各座席を隈なく回り、丁寧にわかりやすく教えてくださいました。

できあがった作品は、先生がお持ち帰りして見本にしたい!とおっしゃるほど、丁寧に美しく作られていました。

更に、先生も思いつかないような素敵なアレンジをされた作品も見受けられました。

柔軟な発想は、中学生にも負けていませんね。

そして、江戸時代と違うのは、お互いの作品を愛で語り合うだけでなく、ご用意した写真スポットで映え写真を撮影している姿でしょうか。

2日目ご予定のみなさま、ぜひお楽しみに!

今回のセミナーが、皆さまの暮らしを彩り豊かにするものとなりますよう、第2日目も部員一同でサポートさせていただきたいと思います。

令和4年度PTA文化部長 加藤亜紀子

70 PTA活動を楽しみましょう!

5月30日

保護者の皆様

3年学年代表の丹羽です。よろしくお願いします。

5月27日(金)に私学の高校の進路説明会がありました。今回は14の高校の学校行事、部活動、進学先等いろいろな情報がたくさん聞けました。

いよいよ、受験生なんだなっと実感し、あっという間に3年生になってしまったと思いました。

さて、その説明会の前に第2回理事評議委員会がありました。

会の報告を終えて時間がありましたので、所属してる部についての意見と感想をいただくことにしました。

文化部については、6月1日と6日に「つまみ細工」のセミナーが行われます。部会では、その準備で花を作ったり、茎のしまつをしたり参加される方のキッドを作ります。

体育部においては、6月25日(土)に懇親フォトロゲイニングが開催されます。

先日の部会では、学年ごとのグループに分けてコース決めとチェックポイントの写真撮影を終えました。お天気も良く、いつもは車で通りすぎる道も歩いてみるとたくさん発見があり、とても楽しい部会になったと思います。

0から作ることができるので楽しいのですが、やはり「映え」も大切なので、近くで撮ってみたり角度を変えてみたりと一つの写真を撮るのにこだわりました。

感想としては

・お手伝いができることは楽しい

・楽しいので、もっと早くPTA活動に参加すればよかった

・他のクラスの方とも自然と交流ができたのはよかった

・岡崎に住んでいないので、こんなところがあるんだと発見があった

・こんな下準備をしてるのだと評議員になった事で初めて知った

というものがありました。

どちらの部の方にもやってみたら楽しかった。

ということを言っていただけたので、喜んでもらえて嬉しいし、とてもいい雰囲気だと感じました。

PTA活動を楽しく!

を、今年度はモットーとしてますので、保護者の皆様も是非、楽しんで活動していただけると嬉しいです。

令和4年度3年学年代表 丹羽由紀子

69 PTAコーラス部始動!

5月24日

5月20日、音楽室でいよいよPTAコーラス部が始動しました。今日は初顔合わせということで自己紹介がありました。

そこで感じた今年度の意気込みには熱い想いで溢れていました。なぜなら昨年度の練習でリアル開催が少なく、また、文化祭や岡崎市PTAコーラスフェスティバルの発表の場までコロナで中止になったからです。だからこそあの悔しさをばねにリベンジするのだという想いが伝わってきました。また今年度から初参加だけどずっと附属中のコーラス部に入りたかったという新入会員も加わり早くも心はひとつという雰囲気になりました。

私の紹介としては今年度の曲で「手紙~拝啓15の君へ~(アンジェラ・アキ)」の話をしました。実は昔この曲を聞いて私自身が励まされたことがあったからです。そして今度はこの歌で15歳の附中卒業生を励ましたいと伝えました。

「自分の声を信じて歩けばいい」

人はときに迷います。とくに進路などの大きな決断に迫られたときは当たり前ですが、決断したあとも本当にこれでよかったのか何度も自問自答する弱い生き物です。少なくとも自身はそうです。そんなときこそ自分の胸に手をあてて内なる声に耳を傾けてみてください。きっと答えはそこにあるはずです。

また長くなるので紹介はしませんでしたが

「笑顔を見せて今を生きて行こう」も好きな部分です。過去の失敗や未来への不安で前に進めないことは誰でも起こり得ることです。そんなときこそ雑念を振り払い今のことだけに集中すると、心配するほどのことではなかったと思うことがあります。そして今やるべきことを成し遂げると、次に進むべき道が開けることがあります。

さらに眉間のしわを緩め、口角を上げて少し笑顔で絶対に出来るはずだと自信がなくても思い込めば、勝利の女神がほほ笑んでくれることでしょう。

曲についてはそれぐらいにして、スタッフの紹介です。指揮は昨年同様大人気、指導力キレキレの小楠先生。伴奏は癒し系だけど安心で信頼の服部さん。そして最後は元気いっぱいで頼れる代表、千種さん。昨年同様、頼もしいスタッフばかりです。そして忘れてならない、いつも優しく見守る村上主幹教諭。

最後に男性パートについてです。今年度から正式に募集をかけていますが、男性で入会された方は今のところ私を含めてまだ2名と少ないので大募集中です。演奏会は10月21日の文化祭と来年の1月29日の岡崎市PTAコーラスフェスティバルで本番はまだ先となりますが、思い出に残る貴重な経験となるはずです。だから、少しでも興味のある方がみえましたら気軽に代表の千種亜矢さん、または、私、鈴木までお声掛けください。

PTA活動を楽しく。かっこよく。

令和4年度PTA書記 鈴木 友則

68 PTA活動を楽しく、かっこよく、美しく!

5月17日

保護者のみなさま

こんにちは 本年度PTA副会長を務めさせて頂きます、芝原明恵と申します。

どうぞ宜しくお願いいたします。

本年度は、3年ぶりに育朋館にてPTA総会を執り行うことができまして、貴重な経験をさせて頂き感謝しております。時間を短縮しまして、かつ厳かな雰囲気の中 沢山の保護者の方が集まる様子を眺めながら『子どもの通う学校に興味を持ち、真剣に話を聞く姿がすごく素敵だな』そんな事を考えておりました。大切な時期に我が子が、バンバン刺激を受ける場所。その環境を少しでも良くして行こうとする先生方、保護者の方々、こんなに沢山の方に子どもたちは見守られているんだな(当日欠席の方々も同じ想いだと思います)久々に、同じ想いの方々が集まる熱を感じました。

授業参観も学級懇談会も無事に執り行われ、充実した1日になったと思います。ですが、まだまだ交流が欲しいと考えていらっしゃる保護者の方も多いのではないかなと思います。

総会後に配付しました、体育部からのフォトロゲイニングの募集用紙、文化部からの文化セミナーとコーラスクラブの募集用紙、それぞれの部長さんと担当の先生方により試行錯誤されてお便りができました。

現在は、メールでのお便り配信などもありますが、やはり紙ベースのお便りですと、学校長、PTA会長、部長の氏名などが記載され、細部に渡りチェックをして作られた重みがあると感じます。見えないところで色々な人の想いが含まれています。

募集1日目で既に多数の応募があったと聞いております。みなさん、やはり親睦を深めたいという気持ちが大きいのだと思います。その想いに応えるべく、各部の活動でしっかりと準備をして、本番当日を楽しんでいただける様に進めていきたいと考えています。

舩山会長が仰る PTA活動を楽しく、かっこよく!に加えて、美しく! 我々保護者が、楽しんでいたり、かっこよかったり、美しかったり そんな姿を子どもたちは望んでいると思います。憧れる存在!になる事は、永遠のテーマであると思いますが、少しでも、いいな!と感じてもらえるように日々を過ごしていきたいと思います。親も、子どもたちを見て、いいな!すごいな!と感じることが沢山あると嬉しいですよね。

附属中の先生方、附属中の保護者の方々、附中生、お互いが、いいな!すごいな!と認め合えて進んでいける。そんな関係がより深められると素敵だなと思います。

様々なPTA活動が試行錯誤されて楽しいアイデアがたくさん出てきています。御都合にあわせて、無理のない御参加をどうぞ宜しくお願いいたします。

令和4年度PTA副会長 芝原 明恵

67 PTA活動へのご協力をお願いいたします。

5月10日

令和4年度PTA会長を務めさせていただくことになりました舩山と申します。

令和4年5月2日、3年ぶりにリアル開催されたPTA総会には、ゴールデンウィーク期間中であったこと、また、授業参観日であったということもあるかもしれませんが、多くの保護者の皆様にご出席いただき本当にありがとうございました。

残念ながら出席できなかった皆様へ

役員一同、評議員の皆様はじめ保護者の皆様、先生方のお力をお借りしながら、子どもたちの附中生活が充実したものとなるよう、努力してまいります。

1年間よろしくお願い致します。

さて、この場をお借りしてご案内を。

6月1日、6日 附中文化セミナー「伝統工芸つまみ細工を愉しむ」開催

6月25日 懇親フォトロゲイニング開催

すでに文書でもお知らせしておりますが、PTA文化部、体育部の皆様に準備を進めていただいております。

保護者間で交流できる貴重な機会でもあります。

申込みをまだされていない方、ご参加をお待ちしております(※出欠を問わず5/13までに要提出)。

第1回おやじの(OYAZY’s)会も6月4日に計画中。近日中に案内させていただく予定です!

PTA活動を楽しく、かっこよく。

令和4年度PTA会長 舩山 哲

66 ようこそ、附属中学校へ!!

4月8日

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。保護者の皆様におかれましても、お子様の凛々しい姿に慶びもひとしおと存じます。

さて、皆さんのご入学に際し、後藤静香さんの詩をご紹介致します。

『第一歩』

十里の旅の第一歩

百里の旅の第一歩

同じ一歩でも覚悟が違う

三笠山にのぼる第一歩

富士山にのぼる第一歩

同じ一歩でも覚悟が違う

どこまで行くつもりか

どこまで登るつもりか

目標が

その日その日を支配する

富士山は標高3,776mの日本一の山です。同じ山に登るのでも、三笠山と富士山に登るのでは『覚悟』が違うと言っています。高い目標である富士山に登るためにはしっかりとした計画と準備という覚悟が必要なんですね。

簡単に言うと、サンダル履いて、散歩に出掛けて、気が付いたら富士山の頂上に立っていた、何て事はないのです。

ちなみに、附中の先輩、2年生、3年生ならすぐに、三笠山について調べて、三笠山の別名まで知っちゃうんでしょうね。三笠山は奈良県にあり、別名『どら焼き』と言われています。ドラえもんのどら焼きです。横にしたどら焼きのなだらかな膨らみの様な山って事です。

皆さん、三笠山をなめちゃいけないよ。この一週間、まずは三笠山に登る『第一歩』を踏み出して下さい。

私が、皆さんに提案する三笠山、『第一歩』。

その①まずは、来週の金曜日まで、自分の足で時間通りに登校しましょう。

その②忘れ物をせず、提出物は必ず出しましょう。

これが、私から皆さんへ送る、附中生になるための第一歩です。

3年前、ある先生が言いました。

「提出物は、信頼の貯金」

忘れ物をせず、提出物は必ず出す。すると、この子は、しっかりしてるな。頼りになるな。本物のリーダーになれるなって、周りも信頼してくれ、自分自身も、自信を持てる。

この第一歩を来週の金曜日まで是非、踏み出して、続けて下さい。

その先に、皆さんにとっての富士山が見える事でしょう。

教職員の皆様、彼らはダイヤの原石です。

自分自身と友人、そしてこの素晴らしい環境でどんどん磨き上げられ、『変化』を遂げて行きます。

どうか、彼等への教育を宜しくお願い申し上げます。

新入生の皆さん。さあ、附中生活が始まります。はっきりいって、大変です。その代り、めちゃくちゃ楽しいです。思いっきり附中生活を楽しんで下さい。

ようこそ、附属中学校へ!!

令和四年四月八日

愛知教育大学附属岡崎中学校

PTA会長 野中 健史

65、襷

3月31日

2022年3月31日(木)

PTA会長の野中です。

今年度、最後のPTAブログを更新させて頂きます。

皆さんが生まれてから、寄り添ってきた人々。その人々から「聞く言葉」で、皆さんの性格や考え方が育まれてきました。

「○○君、良く出来たね。あなたは本当にお利口さんね。天才だよ。」

常に、大人から褒められてきた人は、「自分は出来るんだ」と自信を植え付けられる。

「○○、お前は本当にダメな奴だ。何をやっても出来ない。」

常に否定され、怒られてきた人は「自分はダメな奴」なんだと、脳内や記憶の奥底に負の財産を重ねてきている。そんなはずはないと頑張れる人がいても、それは極一部。子供の頃から言い続けられたら、自分はダメな奴なんだと思い込んでしまう。皆さんが「聞いた言葉」、「耳に入る言葉」は、それだけ人格にも影響を与えるものです。

では、皆さんが「発する言葉」は、何になるのでしょうか。

皆さんが発する言葉、それは「未来を創る」のです。

新入生が入り、1年生から2年生に、2年生から3年生に進級します。皆さんは「先輩」となります。皆さんの「発する言葉」が新たに入学する附中生の羅針盤となります。附中の未来を、もっと言うと社会の未来を創っていくのです。

私達は3年間のPTA活動を通じて、皆さんが過ごす学園の環境を感じ取り、先生方の協力を得ながら親同士で附中の状況を共有することで皆さんを影ながら支えて参りました。

そして先日、卒業生を送り出しました。

次は皆さんの活躍の時です。附中生が附中生たる所以を常に意識し、行動して下さい。自由とは何か、規律とは何か。東岡崎や岡崎駅、街中で附中生を見掛けた時、輝いている皆さんを見つけられる事を楽しみにしています。

準備は出来ているね。

襷を託します。

卒業生を含む在校生の皆さん、保護者の皆様、そして子供達だけでなく私達の活動を支援して頂いた教職員の皆様に心より感謝申し上げます。

ありがとうございました。

令和3年度PTA会長 野中 健史

副会長 北村 恭子

副会長 水越 健夫

体育部長3年学年代表 大河内 彩

64、躍動する先輩に学ぶ「誰もが幸せを実感できる未来を目指して」

3月3日

この冬、私は、教育講演会で講演をしてくださった矢野慶汰さんが住む、山形県酒田市へ行ってきました。百五十以上の国を訪れた矢野さんが、どうして山形県で仕事をしているのか、とても興味があったからです。

酒田市に到着すると矢野さんは、シベリアから越冬する一万羽の白鳥がいる最上川スワンパークを案内してくれました。次に、美味しいお米やお酒を紹介してくれました。そこで、鳥海山の美しさや荒れ狂う冬の日本海の怖さを語ってくれました。

そんな時間を過ごしてしている中で、徐々に矢野さんの心の中にある一つの思いが見えてきました。

それは「私たちに与えられた美しい地球をずっと大切にしたい」という思いです。矢野さんは、そのために「この自然が美しい山形県の魅力を多くの人に発信することが大事」「世界各国で経験したことを多くの人に伝えたい」と考えて、旅館を経営しながら、今を全力で生きていることが伝わりました。

この附属岡崎中学校の卒業生である先輩が、多くの世界をその目で見て、自分のすべきことを明確にし、世の中に発信し続けている姿を見て、何か嬉しくなりました。この学校の先輩である矢野さんが、社会の中で主体となり、問題を見つけ、解決のために奔走している。まさにこの学校の授業や行事をとおして学んだことが礎となり、世の中を変えようとしているからです。

矢野さんがこの学校に通われていた当時と変わらず、脈々と受け継がれていく授業や行事へ全力になって取り組んだ皆さんがどんな人になっていくのか、今からとてもわくわくします。

先の見えない世の中を生きていく卒業生の皆さん。この附属中学校で過ごしてきた経験をもとに、これから更に広い視野をもち、「こんなことしたい」という自分探しの旅を思い切り楽しんでください。この三河の地で、ずっと応援しています。

教頭 馬場 健介

63、更なる変化をして『成人式で会おう!!』

3月3日

祝 辞

卒業式開催に際し、ご尽力頂きました全ての皆様に心より感謝し、PTAを代表しましてお祝いとはなむけの言葉を申し上げます。

三年前、この育朋館からスタートした皆さんの附中生活。体育大会、コーラスコンクール、ライフワーク、そして研究授業など、目の前に立ちはだかる壁や課題を一つ一つ乗り越え、達成感を味わった経験は、これからの皆さんの人生の糧となるでしょう。

また、ST、LT、給食・掃除の時間、登下校の時間。これらのほんのちょっとした時間も大切にしてきた友人がいることを忘れないで下さい。皆さんにとってキラキラと輝く大切な思い出として下さい。

『最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き延びるのでもない。唯一、生き残るのは“変化できる者”である。』

進化論を提唱した、ダーウィンの言葉です。

そう。皆さんはこの三年間で変化した。成長した。この場にいらっしゃる保護者の皆様、教職員の皆様も自信を持って言ってくれるでしょう。皆さんは、大きく変化し、成長したと。

今の時代は十代、二十代でも会社を起こして社会に貢献したり、その道の先駆者となっている方が大勢います。皆さんはまさにその十代です。

更なる変化を恐れるな。この三年間の経験を活かして前に進んで下さい。

大丈夫だよ。君達の未来は明るい。

私が附中を卒業して三十年。未だに年に二、三回は附中の友人と集まっています。附中の友人は会うたびに色んな経験の話しをしてくれます。刺激を与えてくれるんですよ。でもね、時には、気分的に今日は附中の集まりに行きたくないなと思う時もあります。それでも、私は行くんです。

「こいつらに負けてらんねぇ」「やったる」。そう自分を奮い立たせるために会いに行くんです。そう思わせてくれる仲間なんだよね。附中の仲間は一生の宝物です。

きっと、皆さんにとっても一生の宝物になります。

皆さんも卒業後、事あるごとに集まる機会があると思います。オフィシャルでは五年後の成人式でしょうか。その時、今、自分はこれに夢中になって頑張っているんだって、皆で胸を張って会おう。更に変化した皆さんに会えるのを楽しみにしています。

教職員の皆様。子供達に、新しい発見をする機会と、ほっと、安心できる場所を与えて下さり、誠にありがとうございました。深く深く感謝を申し上げます。

これからの人生、彼らが大きな壁に直面した時には、恩師として、また、人生の先輩として、どうか彼らの声に耳を傾け、手を差し伸べて頂きますようお願い申し上げます。

保護者の皆様、三年間PTA活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございました。我々の子供達、立派になりました。

最後になりましたが、思いっきり伝えさせて下さい。

卒業生の皆さん。君達と共に歩んだ三年間。最高に楽しかった。ありがとう。そして、卒業おめでとう。

附属中学校 第七四回卒業生 一四五名の輝かしい未来を祈念いたしまして、お祝いの言葉に代えさせて頂きます。

令和四年三月二日

愛知教育大学附属岡崎中学校 PTA会長 野中 健史

62、みんなで集まって練習できる幸せを味わったコーラスクラブ

2月22日

毎年コーラスクラブは、附中祭で先生方と一緒に歌わせていただき、1月に開催される岡崎市PTAコーラスフェスティバルに参加しています。

6月に顔合わせ会は開催できましたが、音楽室で歌う人数を減らしてオンラインでも練習参加という昨年度と違い、今年度は学校で歌えず、全員オンライン個人レッスンが7月から始まりました。Zoomを使い、1人約10分ずつ3年生保護者の小楠先生のレッスンです。最初は個人レッスンが恥ずかしかった方が殆どだったと思いますが、全体練習では指摘してもらえない個別のアドバイスや練習方法を教えてもらえて、とても贅沢な時間でした。

10月に入り、ようやく音楽室での練習が始まり、「ここで合ってるかな?」と不安そうに音楽室を覗くメンバー、「久しぶりーー!!」と元気いっぱいに入室するメンバーなど、オンラインではなく直接会えた時、嬉しすぎてみんな一気にテンションが上がりました。

体操をして発声練習、素敵なピアノ伴奏に合わせて歌の練習。みんなで集まって練習できること…2年前までは当たり前だったことですが、練習後の爽快感と幸せな気持ち、これがコーラスクラブだと久しぶりに感じることができました。

岡崎市PTAコーラスフェスティバルは2年連続中止となり、附中祭は全体練習が足りないため『いつかこの涙が』を1番だけアカペラで先生方と歌いました。このまま三送会で先生方と『Oh Happy Day』を、男性メンバーも練習に参加して下さって『いつかこの涙が』を3年生に贈りたいと思い練習をしてきましたが、またコロナ感染拡大のため、オンライン練習も中止となり、突然今年度の練習終了となりました。

中止を決断してからも、コロナ禍2年目なので、もっと対策を考えられたのではないか…、ここまでみんなで練習してきたのに本番を迎えることができなくて申し訳ない…。今後の活動を何も考えられない状況になっていました。でも、こんな情けない部長なのに、皆さんからの温かい言葉を沢山いただけて、附中保護者の皆さんの優しさを感じ、部長って役得?と密かに思っています。

学年やクラスを越えた保護者と出会えて交流できたこと

個人レッスンで個々のレベルアップできたこと

コロナ禍なのに附中祭で歌えたこと

男性メンバーと練習できたこと

今年度も大きく一歩前進できました!!

1年間ずっと前向きに協力してくださった先生方、活動の機会をくださった役員の皆様、本当にありがとうございました。

PTAコーラス部 部長 鈴木 千香

61、男性部員、コーラス部の練習に参加

1月20日

1月14日に第1回目となる練習が音楽室で始まりました。

女性コーラス部16人に対して男性は3人と少なめです。しかも楽譜を見るのが初めてという有様なので大丈夫かという感じでしたがいざ歌い出したら指揮者の熱意と勢いで最後まで歌いきることが出来ました。しかし全員で歌うと各パートの音程が違うのでどうしても女性パートにつられてしまい合格には程遠い状況でした。点数をつけるなら今のところ30点といったところでしょうか。次回の練習までには80点を目標に頑張ります。

それはさておき、今回歌う曲「いつかこの涙が」ですが歌詞がとても響きました。だから一部紹介したいと思います。

まず「想像できる未来には興味などなくてずっと熱い目で夢を見てた。」

この部分は私が昔そう思っていて最近忘れていたことを思い出させてくれました。

若い時は何でもできる気がして可能性に満ちあふれていたな。

学生のころ自身の可能性を発見するために世界を旅したな。

いや、今からでも遅くない、挑戦してみようという気持ちにさせてくれました。

そしてもう一つ「いつかこの涙がこの仲間と出会えて信じ合えた日々が勲章に変わる。」です。

この箇所も私が学生だったあの頃のことを思い出させてくれますが、我が息子の今の状況にピッタリです。時間が限られた中で生徒会の企画書がなかなか通らず悩み、それでも仲間の支えを信じて一歩でも先へ進み何とか結果を出したいと毎晩奮闘しています。

ひとつの目標を達成するために共に苦労をした仲間は一生の友となることでしょう。また、この経験はきっと大人になって懐かしく思える日が来ることでしょう。そして頑張った分だけ自身の勲章となるはずです。このような素晴らしい曲に出会えたこと、歌う機会を与えて頂いたコーラス部長に感謝です!

最後にコロナ禍が収束に向かい、コーラスが開催され男性部員、女性コーラス部員そして先生方と一緒に歌えることが出来ることを願っています。

PTA書記 鈴木友則

60、来年も、一人一人の思いを大切に…

12月24日

野中会長より、「今年度最後にPTAのブログはいかがですか」と依頼を受けました。PTAのゾーンに私が入っても大丈夫かと思いつつ、野中会長のお誘いなので、今年一年を振り返りながらブログを書こうと思います。

今年を振り返って思うことは、昨年以上にできることを模索し、工夫して、実現できたことが多い一年だったということ。コロナ禍の前と全く同じ形ではないですが、むしろ、それまでと昨年一年間の取り組みを振り返りながら、今年できる一番よい方法は何か?ということを、それぞれの箇所でよく考えた一年だったと思っています。

学校行事で言えば、内容や日程を変えながらも、各学年のテーマが実現できるように計画した宿泊行事。(一年生は泊を伴いませんでしたが、予定していたプログラムをすべて実施することができました)また、コロナによる分散登校等の影響で厳しい日程となった夏休み明け。内容を工夫しながら、子どもたちがやりきった体育大会・文化祭。さらに、制限のある中でも可能な方法で取り組んだ追究授業。12月の終業式ギリギリまで単元に取り組みました。

PTAの行事では、オンライン文化セミナー&文化展、懇親フォトロゲイニング、PTAコーラスやおやじの会。それぞれのチーフになる方が「みんなが楽しみ、そしてつながることができる空間をつくりたい」という強い思いをもち、その思いを実現させようと周りからさまざまなアイデアが生まれ、一つ一つ実現することができました。「やらなきゃいけない」という思いだけでなく、一つ一つの活動の根幹にある「何をつないでいくべきなのか」について考えさせられる、そんな一年だったように思います。

決して一人の力だけではできない。そんな言葉がひときわ際立った今年。そこに関わる人が自分の思いを大切にして、また周りの人の思いも大切にして…。こういった一人一人の思いを大切にする附中が私はとても大好きです。

話は変わり、私事になってしまいますが…

そもそもの私が教師になりたいと思ったのは、中学生の時、一人一人のことを大切にしてくれるO先生と出会いがきっかけでした。印象的だったのは、私が駅伝部に所属していたときのことです。大会に出場する選手を決める大切な時期に、私は生徒会活動で駅伝の練習に行くことができませんでした。「何として選手になり、大会に出場したい!」と思っていた私は、一日も練習を休まず、タイムを伸ばすことばかり考えていました。生徒会の仕事も、自分がやると決めたのだからやるしかないと思いつつも、このときばかりは、気持ちは駅伝のことばかりでした。しかし、その日の生徒会活動が一区切りついたのは下校時刻直前。あたりは薄暗くなっていましたが、急いで練習場所に駆けつけると、仲間は計測を終え、下校しようとしていました。「はぁ。間に合わなかったか」と思い、渋々仲間と一緒に下校をしようとした時に、私の思いを察したO先生が、「ばばけん(当時の私のあだ名)!一本計測していくか?」と声をかけてくれました。声をかけられたときはただただ「練習ができる」という嬉しい思いだけだったのですが、真っ暗闇の中、アップを一緒につき合ってくれ、私一人のために計測につき合って檄をとばしてくれるO先生の思いが心に沁み、気づくと涙を流しながら走っていました。そのとき、記録が伸びていれば劇的な終わりだったのですが、タイムは全く伸びなかったことは鮮明に憶えています(笑)でも、O先生の思いがとても嬉しくて、このときのことを忘れたことはありません。自分のことをいつもそっと見ていてくれる人の存在がいることのうれしさ・心強さを感じた瞬間でした。

一人一人がもっている「こうなりたい」「やりたい」という思いを全力でサポートできる、そんな先生になりたいと思ったことが、私の原点になっていると思います。今、自分はそんなO先生のように毎日を過ごせているだろうかと自問すると、忙しさに負けておろそかにしていることも多く、まだまだだなと先生に言われそうです。

この時のやりとりを思い出していると、この附中と共通していることがとても多いと感じるのです。それはみんなが一人一人を大切にしているところ。附中では、子ども、保護者、教師のみんながそれぞれの思いを大切にし、お互い尊重しながら過ごしています。だから附中を卒業していく子どもをはじめとする卒業生は附中のことがずっと大好きだし、一緒に過ごした仲間を大切にしているのだと思います。

来年も、この附中がさらに発展するように、そして子どもたちの夢が叶うように、一人一人をしっかりと支えていきたいと思います。

皆様、素敵な一年間を本当にありがとうございました。よいお年をお迎えください。

馬場 健介

59、引き継がれてきた思い、ずっと大切に…

12月14日

皆様こんにちは。先週の文化展では、個人懇談会もあるお忙しい中、足を運んでいただきましてありがとうございました。私もゆっくりと作品を観ることができまして、良い時間を過ごさせていただきました。

お子様と一緒に観に来られた方、美術部の子かしらと思われる子、じっくりと作品を眺める方、様々な方々がいらして そんな様子を見てはありがたく感じておりました。

肩を寄せ合い、会話をしながら見てまわる後ろ姿がなんだか微笑ましく思いました。(勝手にすみません)

準備の時点で、会場となる食堂2階がまずどこなのか!?何年もお世話になっているにも関わらず、一人で辿り着けない。そんな事にも気づきました。今年度入学された保護者の方々も迷う方がいらっしゃるのではと思い、改めて、八木先生に会場へ辿り着ける地図の作成を依頼しました。運動場から2ルートの表示を要所にさせていただきました。分かりやすい地図に皆さん感嘆の声!(コーラス部の練習場所にもなりましたので、そちらでも活用させていただきました。)迷われる方が減ったのでは!八木先生、すぐに対応してくださりありがとうございました。

来校する機会がぐっと少なくなると、この様な事もあるのかと改めて気付きました。(半分は自分の方向音痴のせい)音楽室は、コーラス部に所属してやっとここ最近、すいすい辿り着ける様になりました。

文化部に携わらせていただき、文化展の準備を進めていくと、様々な備品を目にする機会がありました。備品の保存の仕方がとても丁寧で、歴代の文化部の皆さま方の愛情を感じました。備品の一つ一つに細やかな説明など書かれており、こうやって毎年毎年きちんと部の行事を行なって来てくださったのだなと改めて感謝する事ばかりでした。

いままで文化展では、参観のみしかしたことがなく、参観後に優雅にお茶やお菓子を戴いておりました。その裏準備では細々した事が沢山あったのだろうなと。遅いのですが、気づきを得られて本当によかったです。体育部さんの懇親会でも、1テーブルごとの準備もきちんとされていたのだろうと備品をちらりと見て感じました。

文化部も体育部も長年こうして保護者の皆さまが支えて、引き継いできてくださり今があると思うと、簡単に形をかえて開催など。。。なんだか申し訳なく思いましたが、きちんと想いは受け止めておりますので、その気持ちをずっと今後も引き継げるように、片付けひとつですがしっかりしようと思いました。

物から感じとる想いなどを、今後はもっと注意深く受け取る様になりたいと思いました。沢山考え、歴代の方々のその想いに沿えているかどうかは分かりませんが、少しでも近づく努力をしたいなと思いました。

人の想いは、本当のところは本人にしか分からない事だと思います。人間なので、考えを巡らすことは、した分だけ無限にできると思います。しなかったらそこで終わってしまいます。考えて、考えて行われてきた毎年の附中の行事。素晴らしいはずです。

至らない点が今年度、沢山あったかと思いますが、考え抜いて来たのでどうぞ許してくださいませ。甘いなと思いますが… 申し訳ありません。なんだか話がそれましたが、とにかく文化部、体育部の歴史はすごいという発見ができた文化展でありました。

講師の先生のコーナーを紹介しておりませんでした。すみません、遅くなりましたが…しめ縄だけでなく、ドライフラワーのリースや、コサージュやアロマオイルを垂らした置物など 様々な作品を産み出していらっしゃいます。素敵です。

後日、作品を作りにあすか先生のご自宅へ行ってきます。ご興味のある方は、またお声かけくださいませ。

無事に文化展を終えまして、お子様を通じて作品を返却させていただきます。しばらくおまちくださいませ。美術部の作品もお借りできまして、さらに会場が華やかになりました。本当にありがとうございました。

PTA文化部部長 芝原 明恵

58、たくさん想いがつまった文化展。本日より開催!

12月7日

皆様こんにちは。文化部長の芝原です。昨日、小雨の降るなか、今年度最後の文化部会を行いました。

去る9月10日、17日に文化セミナーをオンラインにて開催させていただきました。例年ですと、その後に文化セミナーで作成していただいた作品や、附特の方々、先生方、保護者の方々から大切な作品をお預かりしまして武道場にて文化展を開催しておりました。

今年度はコロナ禍で、文化展の開催もどの様にできるのか未定でしたが、大切な作品の回収や保管、返却も困難な事から、写真のデータを集めましてなんとか開催の方向で、写真展にする事にしました。

12月にどの様な状況になっているかも予想が出来ずに不安はありましたが、本日、短時間ではありますが直接部員の皆様のお力添えをいただき、会場準備が整いました。

部会ではお休みの方も見えましたが、部員さんの生の声を聞けて本当によかったです。文化セミナーや部会も開催できてよかったというお声が多く聞けて、これまでやって来て本当によかったなと思うとともに、学校側や先生方にもこの様な場を与えていただき本当に感謝しております。やはりマスク越しではありますが、お会いして話をして、触れ合って、すごく貴重で、良い時間だなぁと感じました。

写真展の準備は、学年ごとに副部長さんにお任せしまして センスあふれる展示場ができました。どの学年も素敵に仕上げていただき感激です。皆さんの美的センスが素晴らしすぎて、私は、見て回り「素敵〜素敵〜」となっていただけで、何にもお仕事していませんでした…すみません、本当にありがとうございました。短時間で一気に食堂が華やかになり、びっくりしました。終わり頃には給食の良い匂いがただよいましたが…。

部員の皆様のパワーに感激です!!ありがとうございました。

12月7日(火)から10日(金)まで、

食堂2階にて文化展を開催いたします。

保護者の皆様、是非とも現場にいらして素敵な雰囲気を味わってくださいませ。BGMは…八木先生チョイスの素敵な曲などを流す予定でおります。私も、少し選曲させていただきました。

きっと、少しの間、現実から離れた心地よい空間が待っていると思います!お時間ありましたら寄っていただけるとうれしいです。

今回、文化祭の時に育朋館に展示してあった作品や美術部の生徒の作品も少しお借りしております。文化祭に来校いただけなかった保護者の皆さまも是非、力作を見て頂く機会になるとよいなと思います。

沢山の皆さまのお力添えがあり、このように形を変えながらも文化展が開催できることを本当に感謝いたします。ありがとうございました。

PTA文化部部長 芝原 明恵

57、晴天の下、フォトロゲイニング開催!

11月25日

皆さま、こんにちは。体育部長の大河内です。

お待たせいたしました!本日は、11月17日に開催されました「懇親フォトロゲイニング」のご紹介をさせて頂きます。

当日は校長先生からのご挨拶、そして野中PTA会長の

“ エイエイオー ” の掛け声で参加者気合を入れ、いざ出陣!

ところで、皆さまは「フォトロゲイニング」という言葉をご存じでしょうか?フォトロゲイニングとは、地図をもとに時間内にチェックポイントを回り、見本と同じ写真を撮り、得点を集めるスポーツです。

今回は、附中、東岡崎駅、さくらの城橋、籠田公園、リブラ、岡崎公園と六つにエリアを分けて、その中にチェックポイントを合計22か所つくりました。

事前に下見をし、簡単なポイントから見つけるのが難しいスポット、懇親を深めつつゆったりとまわれる時間配分をし、当日を迎えましたが・・・

参加者皆さま本気!本気!!本気!!!

パーフェクトで全チームゴールしました。(簡単すぎてゴメンナサイ)

さらに、2時間半しっかりと懇親を深めてきてくれました。

そして最後、ゴール地点では、撮ってきた写真のチェックがありました。参加者皆さまの予想以上に素晴らしい活躍に、写真のチェックをかなり厳しくし得点の差をつけることとなり・・・(出発前の説明で必ず同じ構図の写真を撮ってきてくださいと二回伝えてはいましたが・・・)

写真チェックの厳しさに、あの手この手で得点をゲットしようと頑張ってくれたチームも多数

チェックポイントとは関係なく撮ってきた楽しい写真を見せてくれたり、私を褒めてくれたり、等々

最後は流れ解散でしたが、少し汗をかきつつ皆さまが笑顔で帰られる姿を見ることができ嬉しく思います。

今年度は9月に予定していた「スポーツウォークラリーin附中」が実施間近で中止となり、見通しの立たない状況ではありましたが、子供たちの学校行事を無事に終えた後に、何とかスポーツ懇親会を繋いでいきたいと思い、今回の企画を考えました。皆様へのご案内から開催日まで一か月と短い中、ご参加くださいました方々には大変感謝しております。来年度もどのような状況下にあるのかわかりませんが、この附中のスポーツ懇親会がどんな形であれ引き継がれていくことを願っております。

体育部部長 大河内 彩

56、先輩の姿から、何を想う?

11月18日

PTA教育文化講演会のあとがき

文化祭に組込んで頂いた教育文化講演会も無事終了致しました。ご協力頂いた皆様、ありがとうございました。附中の卒業生である矢野慶汰さんをお招きした今回の講演会。会場の異様な盛り上がりを思い出しつつ、あとがきと裏話を少々したためたいと思います。

この2年間、時間があれば講師の候補者を考えてきました。世界を知っている人。肌で感じている人。その経験を、未来を生きる生徒の皆さんに伝えてくれる人。誰だろう。どんなテーマだろう。候補者①アメリカの大学を卒業後、世界150カ国以上を旅し、世界の現状を知る旅のスペシャリスト 候補者②世界№1コンサルタント会社のセルフマネジメント 候補者③アメリカ、カナダで武者修行したスーパー外科医 候補者④アメリカ・シカゴで出版社・飲食業を展開する実業家 候補者⑤世界に認められた日本のアニメ、ジャンプの編集者。ちなみにこの5人の御仁は皆さん附中サッカー部出身です(サッカー部推しでスミマセン)。ある候補者と再会した際、講演会の話をしたところ、「まずは、みーくん(矢野さんのあだ名)じゃないかな。僕はその次の候補で」との返答。その場にいた同級生も、「やっぱり、みーくんかな」。彼らの言葉も私の決断を後押ししてくれました。そして「育朋」や当ブログ「㊶ 決断の時に備えて・・・」に繋がっていったのです。

矢野さんに、正式に講演を依頼した際、「とにかく多くの写真を、現場を見せてくれないか」と要望を出しました。すると、矢野さんはパワーポイントのスライドを170ページも送ってきたのです。「情報量が多いと、生徒達の『脳』は勝手に情報を取捨選択するモードに入るよ。附中生は普通にそれができるんじゃないかな」とさらり。それでも流石に170ページは多いでしょとたしなめ、ようやく落ち着いて130ページになったのが生徒の皆さんが見たスライドです。矢野さんは、アメリカで社会学を研究されてきました。社会学者といえば最近では古市憲寿さんの様に広く、浅く話題が豊富なイメージです。私が講演会に期待したものも、その話題の豊富さでした。

社会人である私も仕事上で講演会や講習会に参加します。その際に、気をつけている事は一つの講演会につき「キーワードとして5つ以上にまとめ、自分に刻み込む事」です。今回の講演会では

・一つでも多くの国を、自分の目で確かめなさい。

・地元の人が食べられないスーパーフード、矛盾

・VUCA

・自己肯定感、Self-esteem

・募金、その行方。

・草食系は結構、怖い。

・早く行きたいなら一人で、遠くに行くなら皆で

・生きるための「5つのビタミン」

でしょうか。

講演会後、矢野さんは懐かしの附中を散歩しました。読書好きの彼がまず向かったのが図書室。山形・酒田にゆかりのある「菜の花の沖」(司馬遼太郎)を見つけ、不思議な縁だなと喜んでいました。2Cでは元Cグループ応援団長として「来年は体育大会優勝するぞ!!」と集合写真。2Dでは令和4年度サッカー部キャプテンとの記念撮影。技術室、給食棟、育朋館、グランド等。各教室からは矢野さんへの拍手。附中生の皆さん、ご協力ありがとうございました。

最後に、酒田に戻った矢野さんから附中生へのメッセージ。

「いつでも酒田へ、若葉旅館へおいで。どんな話しでも聞くからね」

PTA会長 野中 健史

55、秋晴れのもと、懇親フォトロゲイニング開催!

11月17日

【懇親フォトロゲイニング】結果発表!!

皆さん、こんにちは。体育部部長の大河内です。

9月に実施予定でありました″スポーツ懇親会″がコロナウィルスの感染拡大により中止となり、その代替行事として企画いたしました【懇親フォトロゲイニング】を本日無事に開催することができました。

懇親フォトロゲイニング終了と同時に、結果発表はいつですか?というお声を多数いただきましたので、余韻がさめない今日のうちに結果発表致します!!

・・・ ドキドキワクワク ・・・

優勝は、同得点で2チーム、

3B と 3CD チームです!

おめでとうございます!!!

3位は、1Bチームでした。おめでとうございます!

本日の【懇親フォトロゲイニング】のご紹介は次回となります。お楽しみに♪

PTA体育部部長 大河内 彩

54、附中生がだいだいだい大好きだ!(文化祭2日目)

11月12日

皆様こんにちは。

文化祭2日目午前中はコーラスコンクール、午後からは文化講演会に附属中の卒業生であります、矢野慶汰様をお招きして様々な話を聴かせていただきました。

まずは、先生方、附中生の皆さんお疲れ様でした。体育大会、文化祭、大きな行事が無事に終えられた事。本当に素晴らしいと思います。2学期がスタートして短期集中!!気力も体力もよく持ち堪えたなと本当に感心させられました。一旦休息して、また新たな日々を過ごす力を蓄えて欲しいと思います。

午前中のコーラスコンクールでは、審査員に橋本剛先生をお招きしましてご好評いただきました。(今週はじめには、歌の御指導もいただけたようでありがとうございました)

一年生は初めてのコラコン、2年生は先輩の凄さを後輩に見せつけるチャンスのコラコン、3年生は最後のコラコン。それぞれの想いが溢れ出る素敵な時間でした。

特に印象的だったのは、3年生の指揮者の1人が「観ている仲間と、先生方に想いを届けたい。僕たちは、あと113日で卒業だ。」そう発した言葉です。 その通り特に3年生は素晴らしい歌声を聴かせてくれました。1年生も2年生もそれぞれ素晴らしかったです!

審査員の先生も仰っていたように、結果に一喜一憂せず今まで頑張ってきた過程を大切にして過ごして欲しい。まさにその通りだなと思いました。混声合唱から生まれるハーモニーは原始時代から存在するある種の奇跡だ。とも教えてくださいました。今日の歌声は一度きりの奇跡なのです!!本当に全員が素晴らしかったです。

午後の文化講演会は世界の150ヵ国を旅してきた矢野さんのお話でした。附中生は異様に盛り上がりを見せていましたね。とても有意義な時間でした。聴いている子ども達と保護者では立場が違うので、捉え方も考える点も様々あるのではないかなと感じました。

生きるための5つのビタミン ・他人への嫉妬をいだかない。・他人を許す。または忘れる。・自己肯定感を高める。・バーチャルではない、リアルな友人を持つ。・なるようになるという思考を持とう。その様なお話が印象的でした。他にも沢山ありますが、一冊の本の紹介も気になりました。「華麗なるギャッツビー」未読の本ですのでこの機会に読んでみたいと思いました。

また、「旅をすること、本を読むことから今後の人生で一つでも多くの事を発見し続け、生き続けて欲しい。また、他者に手を差し伸べて欲しい。」そんなお言葉も素敵でした。

まだまだ沢山のお言葉をいただきました。後日、野中会長からまた違った視点でお話いただけると思います。お楽しみに!

閉会式では、コーラスコンクールの審査結果や、クラスの出し物の審査結果。お待ちかねの時間でしたね 何回同席させてもらっても、自分もドキドキしてしまうし、その様子に一生懸命取り組んで来たのだなと胸が熱くなる時間でした。

今年は特に、この様なコロナ禍での行事開催。素晴らしいことです。感激です。感謝しきれません。そんな気持ちを、最後の挨拶で、副校長先生が代弁してくださいました。

3年生が歌った合唱曲の歌詞から「だいだいだいすきだ〜大大だいすきだ〜♪」増岡副校長先生の歌声からスタートした最後の挨拶。「自分達のクラスだけでなく、他学年の事も自分達のことの様に喜ぶ子ども達がだいすきだー♪縦割りの繋がりを大切にする姿がだいすきだー♪体育大会、文化祭、全力で頑張る姿がだいすきだー♪そんな、君達、今日までの事に自信を持って過ごして欲しい。今日の様な感激的な時間がこのままずっと続いて欲しい。」まさに、先生方や保護者の方々が想っている気持ちだと思いました。附中生が、だいだいだいすきだー♪!!!副校長先生の言葉を、子ども達ひとりひとりが御守りの様に胸に忍ばせ、ずっとこれからも学校生活を過ごして欲しい。大人になっても忘れないでいて欲しい。大きな自信になった、ちっちゃな自信になった。それぞれ感じるままでいいとおもいます。

(副校長先生に御写真の掲載許可は頂いております。私もウルウルしてしまったのですが、副校長先生もウルウルされてしました。勝手に公表、申し訳ありません。)

生徒会会長挨拶も「アクションを起こす大切さを学んだ」最後にまたいい事いうなぁまたウルウルです。

附中生!!色んな頑張り方があると思うので、自分に合った頑張り方で日々を過ごしていって欲しいと願います。周りの大人達は、いつでもずっと見守ってくれる人ばかりだから、安心してこれからの学校生活を過ごしていって欲しいと思います。

イケメンあんぱんマン、バイキンマンの仕上がりも気になりました。感動的な時間をいただきありがとうございました。

忘れてはいけない!頑張りました!PTAコーラス部!素敵だったでしょ!次回のお披露目まで、またしっかり練習に励みたいと思います。小楠先生!御指導ありがとうございました!

(コラコン前日、先生方との合同練習風景)

PTA文化部部長 芝原 明恵

53、子どもの熱気あふれる文化祭

11月11日

皆様こんにちは。文化部長の芝原です。

本日は文化祭1日目です。子ども達は体育大会を経て、まだ興奮冷めやらぬままに文化祭準備に突入となりました。パワフル過ぎて感心しています。限られた時間の中で、先生方や子ども達が集中して取り組んで来たおかげで、無事に当日を迎えられたと思います。いつも先生方ありがとうございます。

昨日、娘のお迎えに行った際、育朋館の周りでは、それぞれ準備に取り組んでいる姿や合唱練習の歌声、ドラムの演奏、子ども達の笑い声などが入り混じり、熱気を帯びているなぁと車の中からですが感激しておりました。歌声が素晴らしい!どのクラスから聴こえてきたのかは分かりませんが、こんなに離れていてもしっかり響いてくるなんて…。熱が入っている3年生かしら。ゾクゾクっとしました。明日の本番がすごく楽しみです。

本日は、保護者の皆様は参観できませんでしたが、子ども達のみでクラスの出し物、18コン、様々楽しめていたようです。お子様から沢山話を聴いていただき、今晩は想像の文化祭1日目をお楽しみください。明日は実際に歌声を聴き、感動的な1日になることと思います。

コーラス部も、朝一番で発表の場をいただきまして、先生方とも一緒に歌わせて頂きます。この様な時間をいただき本当に感謝しております。前日に先生方と練習をさせていただきました。さすが先生方、日々の朝練のみでバッチリでしたね!広い育朋館に歌声が響き、ワクワクしました。明日は子ども達に想いがしっかり届く様に、リトグリの「いつかこの涙が」を一生懸命歌います。

また当日の為に、部長さん達がコサージュを作成していてくれました。学年毎に色が違い(2年生保護者は、ボラへカラーとの情報もあり楽しみにしています。個人的に好みのカラーで、泣けちゃいそうです。)一つ一つ飾りが異なり、丁寧に作ってくださったとのこと。沢山、大変だったと思います。本当にありがとうございました。

正門には、文化祭の立て看板。その横の黒板には、2年生イケメン男子が描いてくれた、イケメンあんぱんマンが皆様をお迎えいたします。

(お写真掲載の許可は本人達から得ております。)

まだ作成途中ですが、余白にはバイキンマンも描かれるそうです。完成した2人の力作もどうぞ本物をご覧くださいませ。

明日はいよいよコーラスコンクールです。素敵な文化祭2日目となります様に!!

PTA文化部部長 芝原 明恵

52、コロナ禍での体育大会開催!

11月8日

皆様、こんにちは。PTA副会長の水越です。

好天の中、コロナ禍における2回目の体育大会。検温から始まり、応援時も密をできるだけ避ける参観。これが令和における体育大会のスタンダードになるのでしょうか。

生徒たちによる競技、応援にも力が入り、いつの間にか密になってしまう保護者たち。午後の部になると実況中継のアナウンスもヒートアップ。白熱したレース展開に「ウマ娘」と言ったとか言わないとか。閉会式後のグループ別反省会での3年生から2年生、1年生へとバトンタッチされる思い。毎回感動を与えてくれます。競技は個人個人の努力に左右されるところもありますが、応援は別。縦割りグループの結束力の賜物です。

さて、応援の制作物ですが、いくつかの班に分かれての作業。

①段ボール…はりぼての画板を作るため、段ボールをタフロープでつないで1枚の大きな板を制作

②はりぼて…段ボール版の上に貼る絵の制作物

③NEO…各グループのモチーフ制作

④やぐら…NEOを乗せる台の組立

⑤入場門…やぐらを飾り付けし、応援団が入退場する門の制作

グループの皆が作った制作物。1日限りのお披露目ではもったいない。グループ別反省会の前に、保護者にも身近に見ることができる機会を設けていただけたらと思いました。また、応援の練習風景、応援物の制作過程等、メイキングでもあったら面白いなとも感じました。

最後に生徒たちが解体した制作物を育朋館へ運ぶ姿を見て、一緒にいたある父親の一言「グループで輪になり、この制作物でキャンプファイヤーのようなことができたらよい思い出になるんじゃないかな」と印象に残る一言でした。

コロナ禍での体育大会の運営、進行。また、大会終了後のやぐらの撤去。遠目に見ていましたが、とても大変なこと。先生方、本当にありがとうございました。

PTA副会長 水越 健夫

51、想いは受け継がれていく

10月28日

10月23日(土)、体育大会を前に、第2回附中おやじの会を開催しました。子どもを合わせて約50名の参加者が集い、地域の清掃活動とグランド整備をしました。

風の強い中でしたが、体育大会の成功を思いながら作業をされる背中がとても素敵でした。

今回のブログは、これまで3年間、附中おやじの会皆勤賞のお二人に執筆していただきました。

はじめまして、3年C組 冨田さくらの父です。

おやじの会3年間皆勤の記念としてこの文書を書く機会をいただきましたが、お恥ずかしいことに幼少期から文章を書くことが大の苦手で・・・ かなり緊張しながら書いています。

普段なかなか行事等、主体的に取り組むことのなかった私ですが、おやじの会は長女が在学していた頃から参加させていただいておりました。お父様方だけでなく、お母様方も参加されており、毎回、皆さんの高い行動力に驚かされるばかりでした。

以前は体育大会準備に精を出す子供たちの姿を垣間見ることもできましたが、最近は子供たちのいない時間に グランド整備、木の剪定、育朋館・教室・地域清掃等といった活動を行っています。今回は子供たちも手伝ってくれて、共にグランド整備を行いました。子供たちの頑張りもあり、きっちりと整えられたグランドを見渡すと、俄然体育大会が待ち遠しく感じられます。

私は今年で卒業になりますが、この素晴らしい活動が今後も引き継がれてゆくことを願います。貴重な経験をさせていただいたこと、PTAの皆さん、そして先生方に感謝いたします。

ありがとうございました。

冨田 浩邦(3C さくら)

3年A組 鈴木哲平の父です。野中会長より皆勤賞のご褒美として仰せつかりました。慣れないブログをここにしたためます。

先週の土曜日、インディゴブルーの空にYOASOBIのワンフレーズが隣の中学から何度も響く中、おやじの会が催されました。皆さんから体育大会の無事開催を祈るような想いが伝わってきそうでした。

父親は学校から呼び出されないかぎり行くものではないと亡き父に言われていた私にはおやじの会とは?という怖いもの見たさがありました。子供達の様子を垣間見られ、且つ希望者には一席設けていただけるということを聞き及び、できる事は何でも協力してやろう、他の親御さんから親としてできることを学ばせていただこうと今日まできました。

活動内容はブログで紹介されている通りです。本年度より、学校の敷地を出て電車通りの清掃を始めました。地域あっての中学生活、地の恩を忘れないようにできればいいですね。

作業中にふとしたことで会話が出来たりします。初見の方と家での過ごし方や思春期にありがちな接し方の変化などは「なる程」と頷いたりします。卒業された兄弟のお話や、ご自身が府中生だった経験談は説得力がありました。父親役は家族に一人ですから、判断に迷ったりします。そんな時の強い味方になっています。

残念ながら、子供たちの課外活動を横目に作業をする機会はありませんでした。ただその分、愚息から聞く折々の出来事の現場確認には絶好の機会となりました。トラック競技ではコーナーが命ですから、念には念を入れてメンテしたつもりです。表層に広がる少し粗目の砂はとても滑りやすいです。体育大会では腰と膝を上手く使って切り抜けて下さいね。

2年前の懇親会で「ここにお集まりのお父さん方は、子供のためならなんでもしてやろうという想いがある」という言葉をよく聞きました。その度に皆さんが一様に同意される様子が懐かしいです。おそらく、最後のご奉公は卒業式前の式場整備だと思うと一抹の寂しさがよぎります。

「子供が生まれた時親も一年生」とはよく言ったもので、子供と共に成長させてもらった気がします。そしてそれが受け継がれやがて今附中の主たちが護り手となって再びこのグランドに戻ってくるなんてちょっとワクワクします。

作業も終盤に入った頃、南門越しに「お疲れ様です。頑張って下さい。」と隣の中学生の声がユニゾンのように校庭に響いてきました。咄嗟のことで声もかけられませんでしたが、坂を下る彼らの背中にちょっと羨ましいかも、といった微かな思いが漂っていたようにみえました。

そう言えば、いつの間にかYOASOBIのトランペットが鳴りやんでいました。

鈴木 恒次(3A 哲平)

㊿失敗を恐れず…、失敗を糧に… 多くの学びを生み出せるチャンス。さあ、いよいよ体育大会・文化祭!

10月23日